|

在山东半岛的东南端,坐落着一个被历史风霜深深雕刻的海滨村落——王家滩。它历经从自然村到城、再到镇,后又分为三个行政村的变迁,却始终在人们的习惯认知里,是一个完整的村落。 王家滩始建于明朝洪武年间,地处日照市最东北边缘,距两城街道驻地5公里。它东临黄海,西接瓦屋村,南临两城河支流与安家岭村相邻,北临甜水河与白马河,与青岛市黄岛区接壤,204国道东北西南走向从村北穿行而过。这里河海交汇,鱼盐资源丰饶,曾是商贸往来的枢纽、军事防御的要地,也饱经倭寇侵扰,让百姓深陷苦难。新中国成立后,这里农、渔、盐并举;改革开放以来,在继续发展农业的同时,渔业养殖和民俗旅游等多种经营方式悄然兴起。

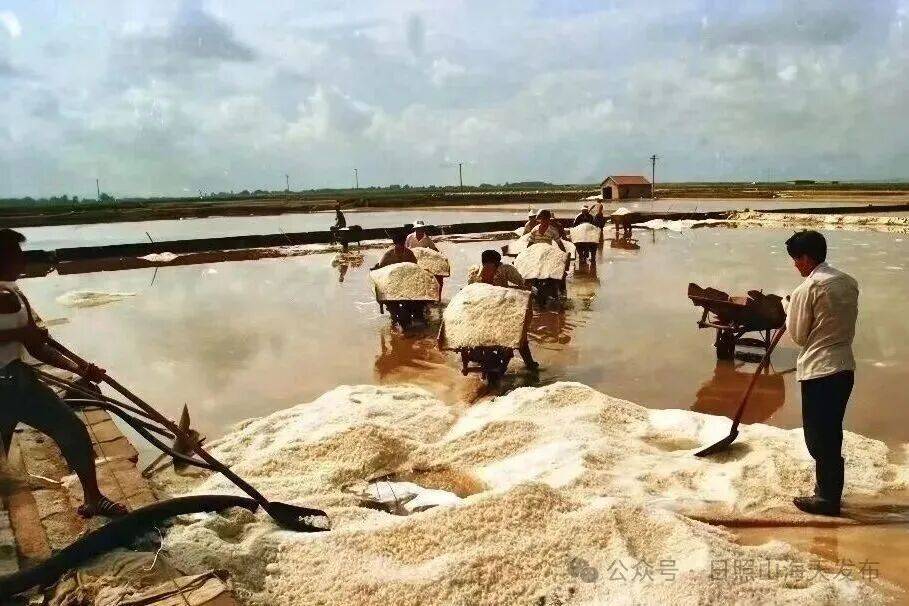

原日照市王家滩盐场 王家滩村拥有得天独厚的渔业、盐业资源环境,在历史上素有鱼、盐宝地的美誉。 王家滩的渔业资源条件极为丰厚。它处于淡水与海水的交汇处,属温带气候,光照充足,水域中鱼类的食物丰富多样,且水域地形复杂多变,适合多种鱼类生长和繁殖。它三面临水,北、南有河流,东面临海,水资源与海域资源丰富。海域水质好、营养足,为鱼类提供食物;河口滩涂肥沃,适合贝虾生长;海底地形多样,保障渔业资源多样性。温带季风气候带来适宜的水温和充足光照,利于海洋生物生长繁殖,延长渔业生产时间。 王家滩居民虽有田可种,但“靠海吃海”是其生活主旋律。传统渔业不仅自给,更作为主要经济来源用于贸易,捕捞品类丰富,涵盖鲅鱼、带鱼等多种鱼类,以及梭子蟹、章鱼、野生虾,还有西施舌、文蛤等各类贝类。 王家滩老渔民在海上捕鱼时,凭借对天气、潮水、鱼类及渔场的了解,熟练运用各类网具和船只,传统海捕渔具主要有大网船、摇网船、放洋船、拉笮、跳簿、高跷推网、网筛等。

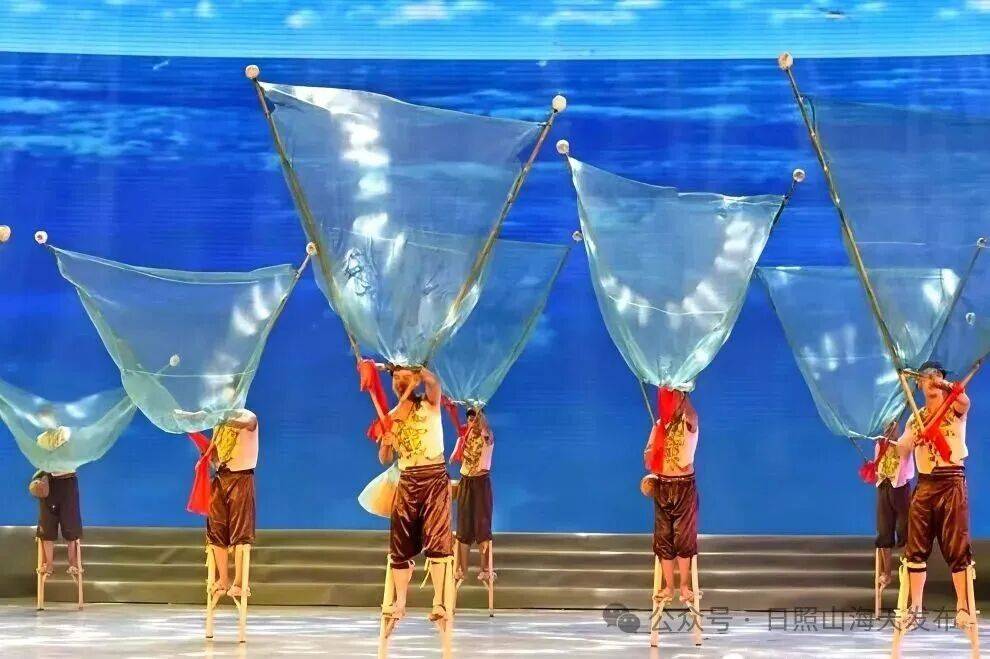

渔民踩着高跷在海里捕虾 大网船,是渔民将渔网拴在海底的木桩上,根据潮流情况,隔夜下海提起渔网收取鱼货的渔船。摇网船则是把网拴在船上,撒入海里后,随着海流运行捕鱼的渔船。 放洋船是持关票(允许出海的证件)和由单(赋税凭证),载着生活物资与渔网,随鱼汛前往“南洋”(黄海与东海交界海域)、“北洋”(黄海北部海域)等远海渔场捕捞的渔船,渔货在附近口岸售卖。其通常成对大帆船协作,近代改机帆船组成远洋队,可捕一米左右的大鲅鱼、大带鱼。 拉笮是在海岸附近联网圈水域、由四五十人合作拖网的捕鱼方式。拉大笮需60-80人协同,六七百米长的大网由海滩、海水里及船上的人合力拉动,众人喊号子气势恢宏,渔获越多士气越高。 跳簿是渔民在甜水河、两城河入海口用细竹、树枝或芦苇编成的簿围截鱼类的方式,鱼触簿跳跃时会落入预设网中。网筛则用于捕捞小花蛤等小贝类,网细密结实且网口为簸箕状,渔民将泥沙中的贝类倒入后,通过晃动或推拉筛网淘去泥沙留存贝类。 这些海捕方式,是渔民历经上千年实践积累并沿用下来的智慧结晶,如今已被海水养殖业所取代。

王家滩盐场推(出)盐 高兴建拍摄 王家滩的盐业历史同样悠久绵长。日照先民傍海而居,发现“熬波出素”奥秘并创造千年海盐文化,而王家滩自古便是重要产盐地。史志对日照及所属州府多有“产盐”记载,《明史・地理志》亦注“日照东滨海,有盐场”,可见盐是解读日照的关键。 而提及日照的盐业,王家滩是绕不开的重要存在。王家滩的“滩”字自带盐印记,日照沿海如董家滩、灶子村等村名中,“滩”“灶”指制盐地,“廒”“坨”指储盐地,盐产出后集中存入盐仓称为归坨。金代王家滩已有盐田,属信阳场,盐销往密州;清道光十二年信阳场并入涛雒场(山东第二大盐场),盐统一仓储运输,或交官府或售后续税。 早期用“牢盆”(瓦、铜、铁质)煎制海水成盐;后发展为“开沟引水、铺场晒土、撒土淋卤”的“先制卤后煎盐”工艺;清中期至民国,开始利用太阳能和风能晒盐,王家滩春秋季风大光强,所产盐粒大洁白。制盐者称“灶户”,受官府严格登记管控,工序繁重且受官府、匪盗欺压,多数农民不愿担任;官府靠减免田赋、充囚徒为盐丁稳定盐税,汉代后日照专设盐官,盐丁、灶户多为终身制。其殡葬有“摔牢盆”习俗,寓意挣脱苦海,此俗在王家滩沿海沿用至今。 盐业在古代地位极高,“天下之赋,盐利居半”,齐国靠管仲“官山海”政策成强国,王家滩因属齐地受其文化影响深。清代盐税占国库1/3,盐课大使为满族“肥缺”;鸦片战争后盐税及运输被洋人把控,1913年北洋政府以盐税担保借款,日照盐务渐被外国人控制;1922年王家滩设盐税稽征处和盐警分驻所(42名官警),足见其盐场规模与效益。 1946年以后,王家滩的盐业生产纳入了中国共产党的领导。新中国成立后,王家滩盐场成为日照县的重要税源。

王家滩盐池 高兴建拍摄 王家滩的建制,源于军事防御与海运商贸的双重需求。 明初,海禁政策推行,民间船舶被改制为平头船,航运功能随之衰退。海禁背景下,大量帆船(尤其渔船)面临处置问题。为防备倭寇,洪武年间设卫所制,《日照县志》载“置哨船分守应援,倭寇不敢来犯”,众多帆船被改造成抗倭战船。 明朝卫所制是军事编制与行政管理结合的制度,以“卫”统“所”(1卫辖5千户所,1千户所辖10百户所),设指挥使、千户等官职。士兵平时屯田耕种,战时出征,兼具军事防御与生产自给功能。明洪武十七年(1384年),汤和在绣针河口北侧筑城设安东卫,防卫绣针河口至王家滩口的日照海岸线,下辖五千户所,另设口、墩(五里一墩),通过狼烟、明火传讯。海禁期间,渔民被限捕鱼,多转为登记在册的专业盐民、灶户,身份固定,朝廷减免其田赋。 清康熙二十二年(1683年)收复台湾后海禁重开,帆船远洋及商贸复苏。清末民国时期,王家滩商贸频繁,宋口并入后,成为名副其实的军、商之城。清朝《山东通志》记载,日照海口(此处指石臼海口)以北为两城安家口。

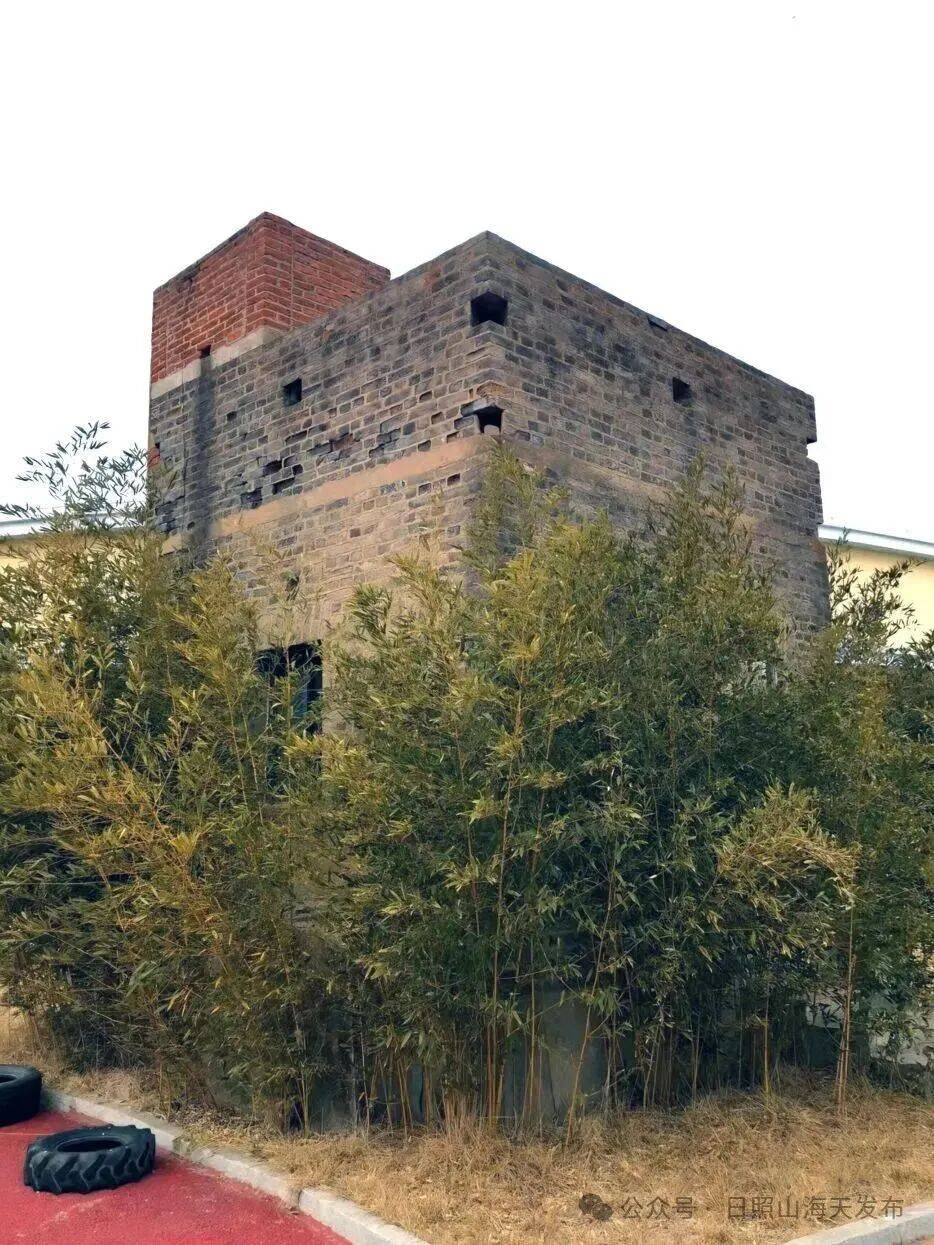

王家滩方位示意图 李垒手绘 据《日照县志》(光绪版),龙旺口与王家滩口相接,安家口即龙旺口,雍正五年知县刘书翰筑城并派外委驻守,道光八年因淤积并入王家滩口。两地既是河口也是海防城池,明清时均驻兵设防。 潮白河下游两城河分主流、支流,支流卢沟河流经王家滩入海。1862年王家滩建城墙壕圩、炮台及军营,卫所制度光绪年间裁撤,军事设施新中国成立后拆除。宋口、甜水河畔商船泊地先后淤塞,泊船南移融合成王家滩口。 王家滩口先与上海等南方口岸通商,清末民初北扩至青岛等地,日进百条帆船,有蒸汽“火轮”经停。镇内商号五六十家,旅馆饭店近百家,夜间灯火通明,呈“小商业城”盛景。 20世纪20年代,新民主主义革命的浪潮席卷神州,地处黄海西岸的王家滩村成为历史进程的重要见证。

两城河畔安家村北的安哲小学 李垒拍摄

王家滩南面的校园内的炮楼遗址 李垒拍摄 1984年,随着工艺革新,盐业生产效率和质量提升,推动了产业升级——王家滩盐场注册为国有企业,后更名日照市盐业有限公司。鼎盛时期,盐田达2000余亩,年产盐逾万吨。 2012年,受盐税改革、盐业式微影响,王家滩千年盐业开启转型。盐民以“退盐还养”方式,将2000余亩盐田改为渔业养殖区(2020年归属市盐粮集团),渔民也转承包滩涂做海水养殖,不再出海捕捞。

技术人员对养殖产品进行检测,为养殖户提供技术指导 1950年代,日照盐民在制盐间隙,曾利用盐田水池试养对虾,靠潮水带入的虾苗“天种人收”,虽收成微薄却积累了养殖经验与技术,为半个世纪后养殖产业的蓬勃发展奠定基础。 20世纪80年代,王家滩村民率先将部分盐田改造成海水池塘,养殖对虾和梭子蟹,养殖业渐成富民新途径,村民收入提升。 盐粮集团从传统水产养殖起步,逐步发展工厂化培育及高附加值物种养殖,形成多元化体系。2012年数千亩盐田完成转型,占全市养殖面积三分之一,综合及相关产业年产值均过千万元,彰显从“靠海吃海”到“退盐还养”“耕海牧渔”的认知跨越。 近年大棚、网箱(含深海网箱)养殖兴起,不受休渔期限制且产出质量高,王家滩所属度假区成立网箱协会抱团发展。同时海洋牧场蓬勃建设,通过人工鱼礁投放等措施修复生态,实现捕捞与养殖、养护结合,推动渔业可持续发展。

大棚渔业养殖 照片来自日照盐粮集团

王家滩南北大街 李垒拍摄 对非物质文化遗产进行保护性发展与生态保护,是历史古村落王家滩发展的应有之义。盐业的式微、工厂化渔业生产的兴起,让王家滩传统的渔、盐劳作成为过往记忆,也让王家滩人曾一度怅然若失,不知乡愁何处安放。 两城河是日照主要入海河流和重要饮用水源地,河床地带14.5平方公里,地下水储量大、水质好。日照依托此建两城河“地下水库”,通过近海地下防渗墙和上游橡胶坝“一截一蓄”,实现防下泄淤堵、防海水倒灌、增水量等功能,平时蓄水量超2300万立方米,堪比中型水库。

两城河湿地公园 李垒拍摄 王家滩特产冠鞭蟹(俗称“海知了”),主产于甜水河、两城河入海口,需3-5年长成,产量稀少。其富含矿物质、味道鲜美,且是介于虾蟹间的珍贵生物,对海洋物种及进化研究意义重大,需加以保护。 “推虾皮”是两城王家滩一带千年历史的劳作方式,渔民踩高跷推手推网捕捞毛虾,加工后的虾皮个头小、味鲜美,曾登《舌尖上的中国》,2012年获国家地理标志。该技艺2013年列为日照市非遗,2020年入选山东省非遗,还吸引了摄影爱好者。 传统制盐技艺2016年列入日照市非遗,助力盐村记忆复活。非遗工具与技艺焕发新生,既有镜头记录传承人古法姿态,也衍生出《推虾皮》《织渔网》等高跷舞蹈艺术品。

舞蹈《海中跷》 海泫子(学名蓝哈,日照城南称海沙子),是两城河口特有的小型贝类。煮熟后淘出贝肉,连汤制成卤汁,搭配鸡蛋、韭菜浇面,便是风味鲜美的“海沙子面”,现为日照驰名餐饮商标,深受本地及游客喜爱。 潮平岸阔处,两城河、甜水河与白马河奔涌向海。入海口处,一片银鳞跃动。甜水河南岸的花岗岩界碑历经风雨,朱漆依然醒目。界碑的西面、南面,绵延至两城河口,大片的海水养殖大棚像灰蓝色定格的海浪。退潮的滩涂上,野生的小蟹子和小贝类藏在沙子里,吐着沙粒豆,鸥鹭在欢快地觅食,偶有捡海的人提着篮子或小桶,拿着耙子搂沙拾贝。

两城海滨养殖区 这片土地的沧桑巨变,恰似一部海洋文明的转型实录:从汉代煮盐的陶器残片到清代晒盐场的竹桁条,从“煮海为盐”到“大棚养殖”“耕海牧渔”,从非遗“推虾皮”技艺到物联网监控系统,王家滩始终在传统与现代的经纬线上编织着自己的发展密码。历史教会了这里的人们向海而生,和谐共生。 来源:日照山海天发布(公众号) |

手机版

手机版