|

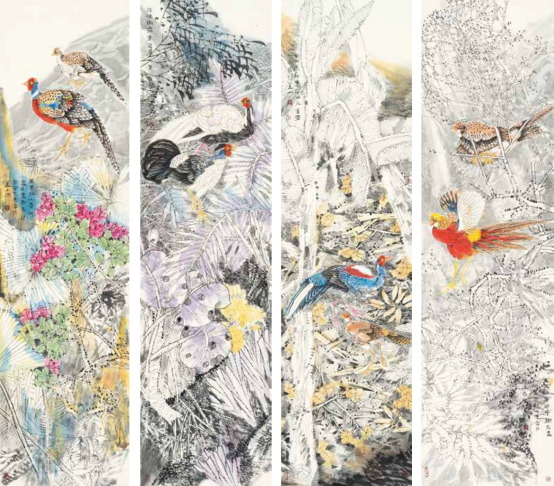

【艺术简历】 姜山,字一峰,山东胶州人,1972年出生。为国画家张朋先生入室弟子。攻花鸟,善山水。作品数十次参加文化部、中美协举办的展览并获奖。并在北京、河北、广东、天津、深圳等地举办数十次个展。作品刊发于《国画家》、《荣宝斋》、《美术报》、《中国书画报》、《大众日报》等报刊杂志三百余幅。个人事迹曾由中央电视台、山东电视台等十余家新闻媒体进行过报道或专访。2012年秋,就读于北京凤凰岭书院中国画学精英班,2017年就读于中国人民大学继续教育学院“中国画名家推广工程”精英班。现为中国民间文艺家协会书画艺委会秘书长、深圳国风画院院长、文化部国韵文华书画院画家。中国美术家协会会员(会员号11718)。

十年一觉稻粱谋

我本农民。 我爱劳动,按老家说法叫干活。父亲教的。 十岁那年,遇上了好时候,家里有了责任田。父亲在高兴之余,教会了我锄地除草耙地赶牲口等农活,可我想亲自弄块地,就缠着父亲种瓜,种西瓜,大大的圆圆的甜甜的西瓜。反正家里有地,父亲当了真,便在山楂园里种上了。父亲说,山楂高,往高里长不欺花生;花生矮、苗壮,又能给树遮荫;西瓜爬蔓,种在山楂底下,三不碍事。瓜是种上了,父亲好不忙活,浇水、施肥、除虫、打叉摘心,直到长出了水灵灵的瓜后,便把余下的看瓜的事交给了我。在坡里看瓜,我成了一只鸟儿,高兴,但真到了地里,我却后悔了。 瓜地是片坟地,大片大片的老坟。虽然平了,但鬼气得很。

暑假里,白天我在瓜棚里纳凉写作业,只有晚上八点后方能回家。毕竟小顽心大,当我燃起了柴火,手持木棍(恨无铁叉),守着那一大片绿油油黑生生的瓜地,一簇簇翠生生活鲜鲜的花生,一丛丛婆娑娑绿橙橙的山楂,听着那蝉鸣蛙叫,又何等快活。更妙的是,我可以专心习武了。那年头,正是演完《少林寺》又《武当》,演完《霍元甲》又《陈真》的年代。武术,出神入化的拳脚,对于少年的我可谓梦寐求之。更何况,我早已从堂兄那儿死乞白赖了一片翻卷了的《武林》杂志。当月亮挂在高高的天空,在一堆忽暗忽明的烟火中,我一人独站在地旁,暗想着白天记的招数,不断出拳运拳,闪转腾挪间嘴中又“呵呵”在吼,什么坟地鬼地,简直成了快活林。 收瓜的时候到了。父亲说怎么不见瓜。我笑,我不怕,我聪明,因为为防贼,我早把瓜用浅土埋进地里了。可扯来扯去,就是蔓子不见瓜。我哭了,瓜没了,自己守护一夏的宝贝蒸发了。父亲说,别哭,种着玩嘛,种瓜不得瓜,让人顺藤摸了瓜,常见。是你的总是你的,你天天守与不守无多大关系。

别哭了,孩子。 喜做家务,婆婆妈妈的活,母亲教的,我对此尤胜于其它。 那年我十八岁。在那个正月正鞭炮响歌声嘹亮的大好时光里,父亲骑车折了腿,母亲急火攻心突发脑血栓。全家三口,瘫了两口。我一个人扛,突如其来的事。除照顾好双亲外,我必须学会的是做饭、做菜、洗衣这日常事,必须筹措治病的钱。 钱好办,世上好人多,医疗费不愁了。 吃饭是大问题。要学会蒸馒头,要学会做咸淡适中的菜。乡下是没有卖饭菜的,要有也买不起。我学,在母亲的连比带划下(脑血栓病人不能言语),加上平日的印象,做馒头。 在盆里和面,难,这是第一步。面多了加水,水多了加面,这是笑话。水面要有比例,一旦失调,可拿不出手来。我先不用手,用双筷子,搅。当适当的水倒进面盆,用竹筷缓缓地成了团。差不多了,面也硬了,不黏手了,我才下手。几经揉、压,面也醒活了,手也灵动了。记得当时,母亲看我如此做,不明白,她急,说不出只有摇头。我不管,只照自己思路来。后来母亲笑了。我俩区别在于:她用手和面,手来搅面,面不糊盆,到最后盆、面、手三净,谓高手。我借他物,殊途同归,可谓有一手。

二要揉好面,这是馒头质量的关键。有什么样的揉功,就有什么口味的馒头。同样一块面,在母亲的手中翻来覆去,扯长抻短,做出来的馒头既蓬松又劲道。我细味详揣,也渐渐悟出这揉面在于手掌的运用。面是死的,手是活的,面是软的,手是硬的,二者之间在于一个调和。而揉面重在于掌,非在臂,只有在掌骨与掌心见做足,把握好掌心的收、握、缩,便可达到出力少而事半功倍之效。于是,在手掌的上上下下左左右右前前后后的运行中,那一团团疙疙瘩瘩的面就变得柔柔顺顺服服贴贴光光亮亮,要弹性有弹性要韧性有韧性,蒸出的馒头要味道有味道要咬头有咬头。也就是这块面,一撕一扯,下得水来成了片汤;一卧一擀,可成小饼;一擀一压一切一刀连一刀,又成面条…… 真想不到,从面粉到各种食品,竟是如此,这也叫触类旁通吧。 但我忘不了,母亲看我做馒头时,那浑浊的泪水。 我不能流泪,我只有在烧火做饭的灶旁,映着那红红的火焰,炙干我一涌而出或断断续续的泪水。

平淡、平常、平静。清贫、清苦、清静。书本上招人称羡的生活,我一一尝尽,但我明白,这滋味不好受。有些事,是无法以个人的意志或祈求来转移的,你只有扛着,在长夜难眠中扛着,在孤独无依中扛着,在光荫似箭中扛着,在翘首明天会更好中默默扛着。但我还是不相信,我的东西奔波精打细算千辛万苦地为了个家为了双亲,我还是扛不住上天,六年中,双亲相继辞世。不管他们是幸福还是痛苦过,不管他们是辛劳还是安逸过,不管他们是微笑还是遗恨过,不管他们是满足还是失望过,他们毕竟是走了,生者的泪水、内疚、自责、悔恨,九泉下的他们,知与不知也一样了。 什么春花秋月什么宠辱得失什么阳春白雪什么下里巴人什么悲欢离合什么聚散得失什么琴棋书画什么花鸟鱼虫什么功成名就什么光宗耀祖什么生而有涯什么知而无涯……刹那间,全都灰飞烟灭。人生一世,如梦如幻如影如泡如电如露,争得多少,总不过那一堆黄土而已。

来时空手去空手,富贵荣华何所有。看破人生万事休,及时行乐一壶酒。 在很长的一段时间里,我找不到知觉,只有沉默;我听不到心跳,只有冷漠。我常常是,喝着红烧烈酒,咀嚼着那首诗。 直到那一天,接二连三的事,又让我走向了彼岸。 我的第一本画集如愿以偿地出版了,搞了个首发式,在友人的好评中,我酩酊大醉。第二天,酒还没醒,妻大呼肚痛。我这才惊醒,她的临产期到了,快上医院。 不出所料,我忐忑不安的签完字(剖腹手术),在望眼欲穿的等待中,护士终于推出了我的孩子,急急火火看上眼,那小娃娃白生生的脸粉嘟嘟的腮黑黝黝的头发正瞪着亮晶晶的眼望着我。护士说,是个女孩子,小家伙突然“哇”的一声哭了出来,还有泪珠!我转过身去,泪水早已盈满。 医生拍她也不哭,妻后来告诉我。我是她爹啊,我说。就叫她小石榴吧。从谈婚论嫁始,给孩子起名起了好几筐,直到那时候却脱口而出,直有点匪夷所思,我也发现自己亦有神来之笔。那天,是2002年11月8日,党的十六大召开的日子。

这年我三十岁。 自从有了石榴,从她在襁褓中咿呀学语到能言会唱,从她的满地乱爬到蹒跚学步,从她的赤子之心到会挤眉弄眼,我发现,我彻底的变了,好似换了个人。我发现,一种从来未有过的温情,柔情爱意与思念,常常使我不能自己。我无论是在异乡他域还是在悠闲无比的家,无论是在猜拳行令的宴上还是在孤灯寡影的画案,自己睁只眼闭只眼,都有石榴的影子再跳,她的一言一语一哭一闹一喜一乐都让我牵肠挂肚,而她稚嫩的所作所为,更让我忍俊不禁。 晚上抱石榴出去玩,不到半点,她要回家,我说回去这么早干嘛,她说找妈妈。我说不要妈妈了,与爸爸玩吧。她急了,说要妈妈。妈妈能给饭吃,眼泪都快来了。那时,她一岁多点。 石榴每次大便,要人陪,我不陪。妈妈给她垫上纸,要走开。她说妈妈过来,蹲下。她便用手扯着妈妈衣服,说这件那件漂亮,直到她结束行动。那时,她一岁零三个月。 石榴淘气,妈妈打屁股。一哭就喊着找我。我抱着她,问找爸爸干嘛,她说爸爸从来不打屁股。那我问爸爸好还是妈妈好,她看了看妈妈,说,爸爸妈妈一样好。那时,她一岁半。 石榴想吃糖,我不给。她就过来,说亲亲爸爸,亲完左颊又右颊,又亲额头。然后说,谢谢爸爸,爸爸辛苦了。最后一句,压着嗓子,低声说,我爱你爸爸。我给她糖,她左手拿去,又伸出右手,说还有这!那时,她才一岁又八个月。

我发现,自己的生活方式与情绪,常被石榴所左右。而大多时候,是快乐着她的快乐,幸福着她的幸福,欢笑着她的欢笑,烦恼着她的烦恼。我爱她,并不想要回报什么。我爱她,只因为我对自己的童年影像全无,对她的一切,是从找回自己的童年。我时常想起“老吾老及人之老,幼吾幼以及人之幼”这句话,自己现在是真真切切的体会到了。可这话稍变动,变成对待老人像对待自己孩子一样,对待孩子像对待老人,那天下该有多少孝子贤孙花好月圆的美景。可惜,消失的不再绽放,人逝不能复生,等明白,等回过味来,只有无尽的痛。 东风吹着,万事皆春。好过年了,屈指算来,六年了没写幅对联,今年不能不写不贴。那晚酒酣耳热,顺手写去: 柴米油盐酱醋茶,缺一不可 琴棋书画诗酒花,不可缺一 写完后,扔下就不管了。 第二天醒来,找对子,上下联都在,横批不见了。石榴说她藏起来了,我佯急,她边笑边说,看把爸爸吓的,在这。她从我的第一本画集里,拖了出来,我一看,还真是那横批:从今往后。 姜山 2006年3月28日于望湖楼

|

手机版

手机版