【艺术简历】

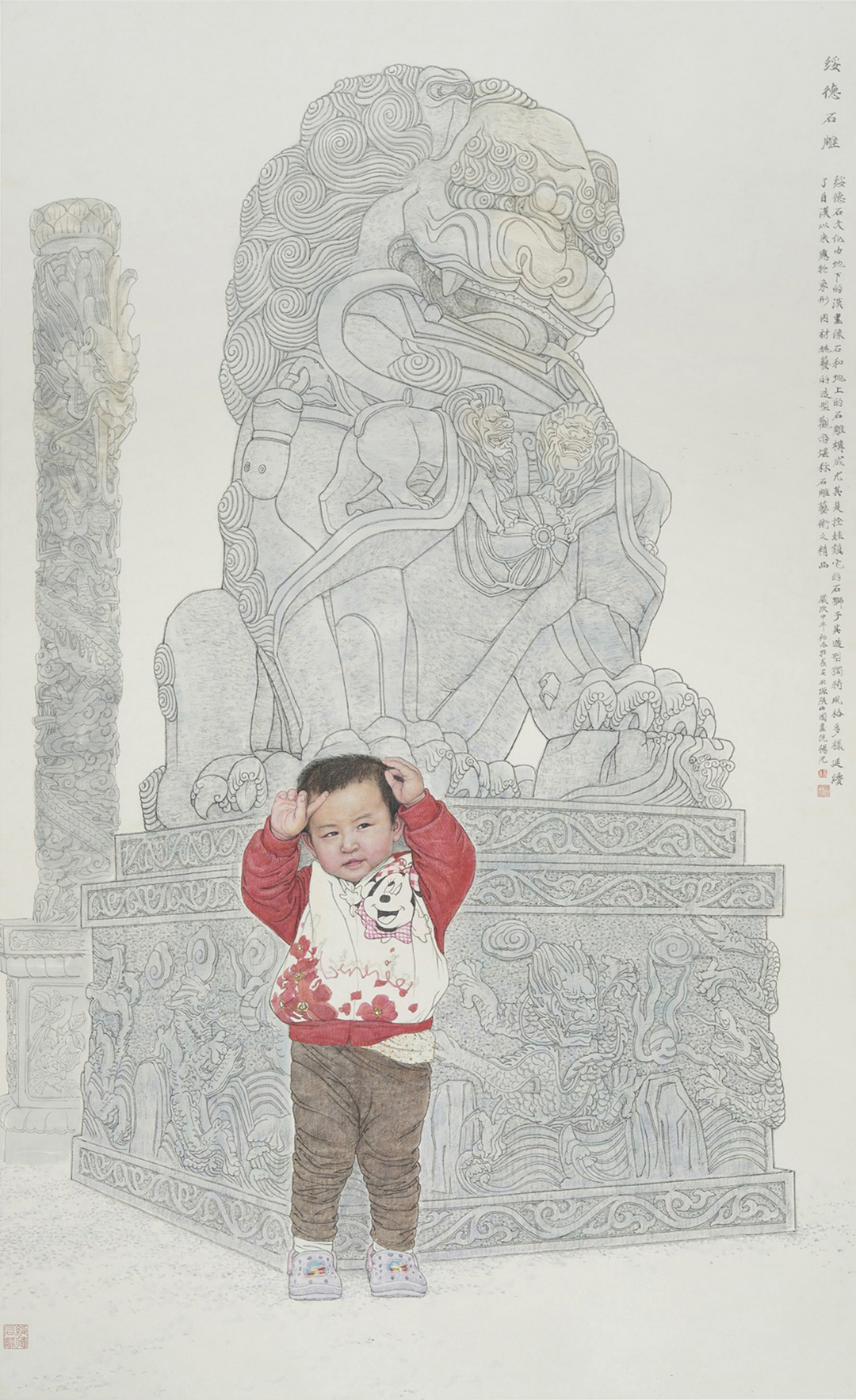

杨光利,西安美术学院毕业,陕西省第十一届政协委员,陕西省美术家协会第四届、第五届副主席,文化部优秀专家,国家一级美术师(教授二级),中国美术家协会会员,原陕西国画院副院长。作品《喂》《沐浴》《炕头》《中国民工-石工》《美丽草原我的家》分别入选全国第六、七、八、九、十届全国美展,其中《喂》获第六届全国美展铜质奖并被中国美术馆收藏,《晨读》获第二届全国青年美展二等奖。《翰林马家》《厚土》《簸黑豆》《月夜》《土香》《寒食》《西安事变》等作品参加全国第二届工笔画大展、全国第十次新人新作展、全国首届中国画人物画展及首届全国画院双年展和第二届、第三届全国画院双年展。2009年6月和王有政老师合作完成国家重大历史题材美术创作工程作品“延安大生产运动——纺线线”,被国家美术馆收藏。2014年10月参加新中国美术家系列——陕西14人晋京展(国家画院、陕西文化厅联合主办)。12月创作完成陕西人文千年重大题材美术创作工程作品——《绥德石雕》。

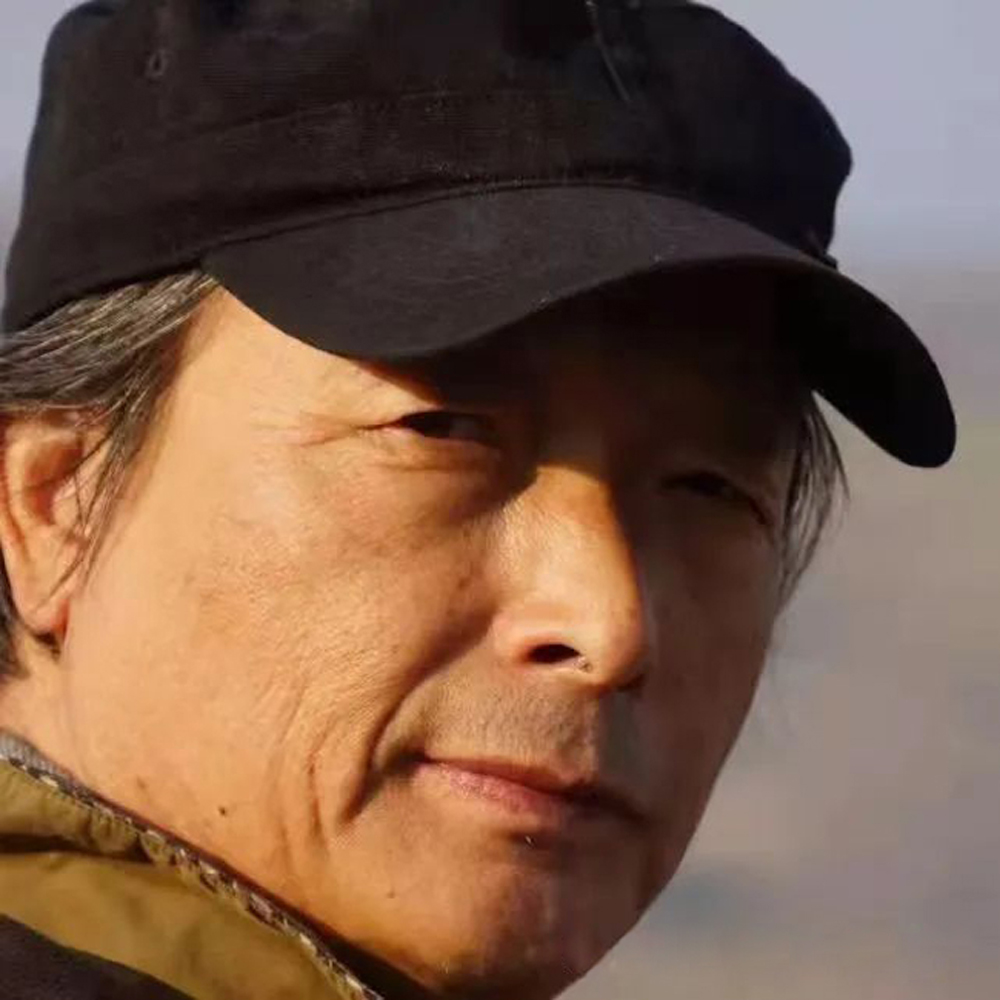

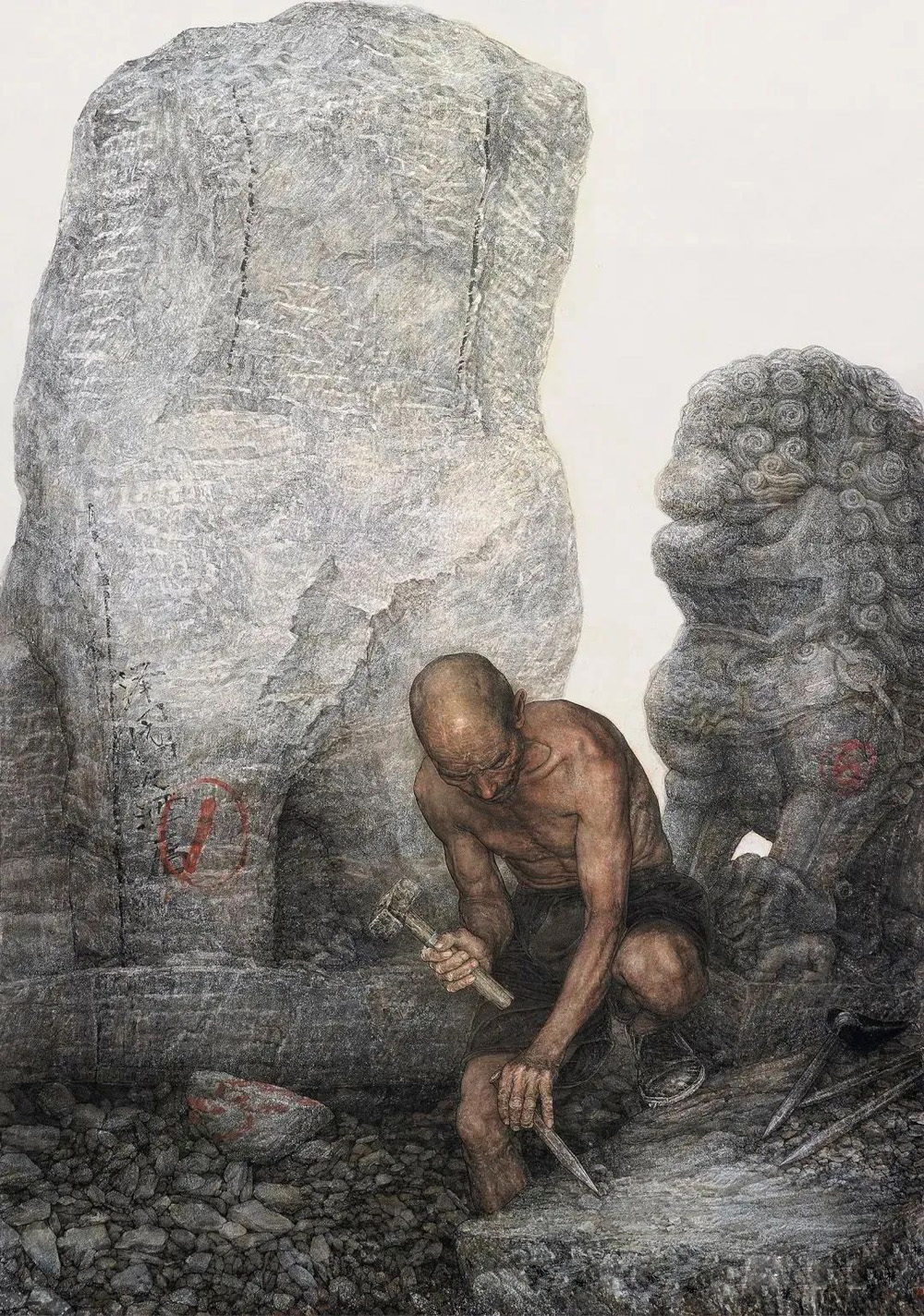

《喂》荣获第六届全国美展铜奖 128×116cm 1984年

杨光利是当代中国人物画坛为数极少的没有唯美倾向的画家,同时,打破文人绘画中长久以来占主导地位的自我抒情化倾向也是杨光利多年以来的积极努力之一。

他是一个叙事型的画家并因此开阔,在陕西成熟画家中他是极个别从小我进入大我、并承载世界和民生重量的少数画家之一,其艺术境界远非一般性具有成熟笔墨和才情的画家可比,他也是一位真正的创作型画家。这些是我们认识和进入这些大气恢宏的作品的基础。

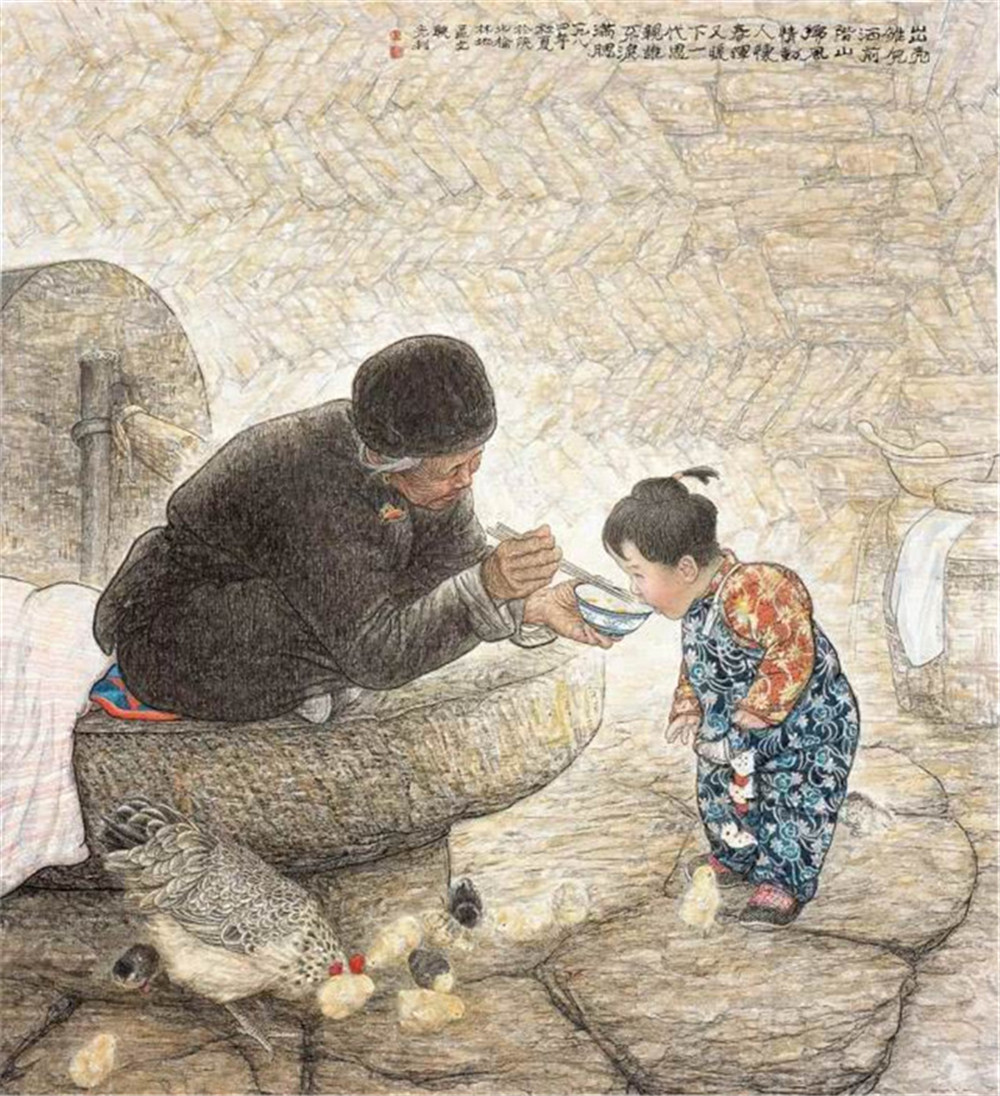

《守望》180×122cm 2012年

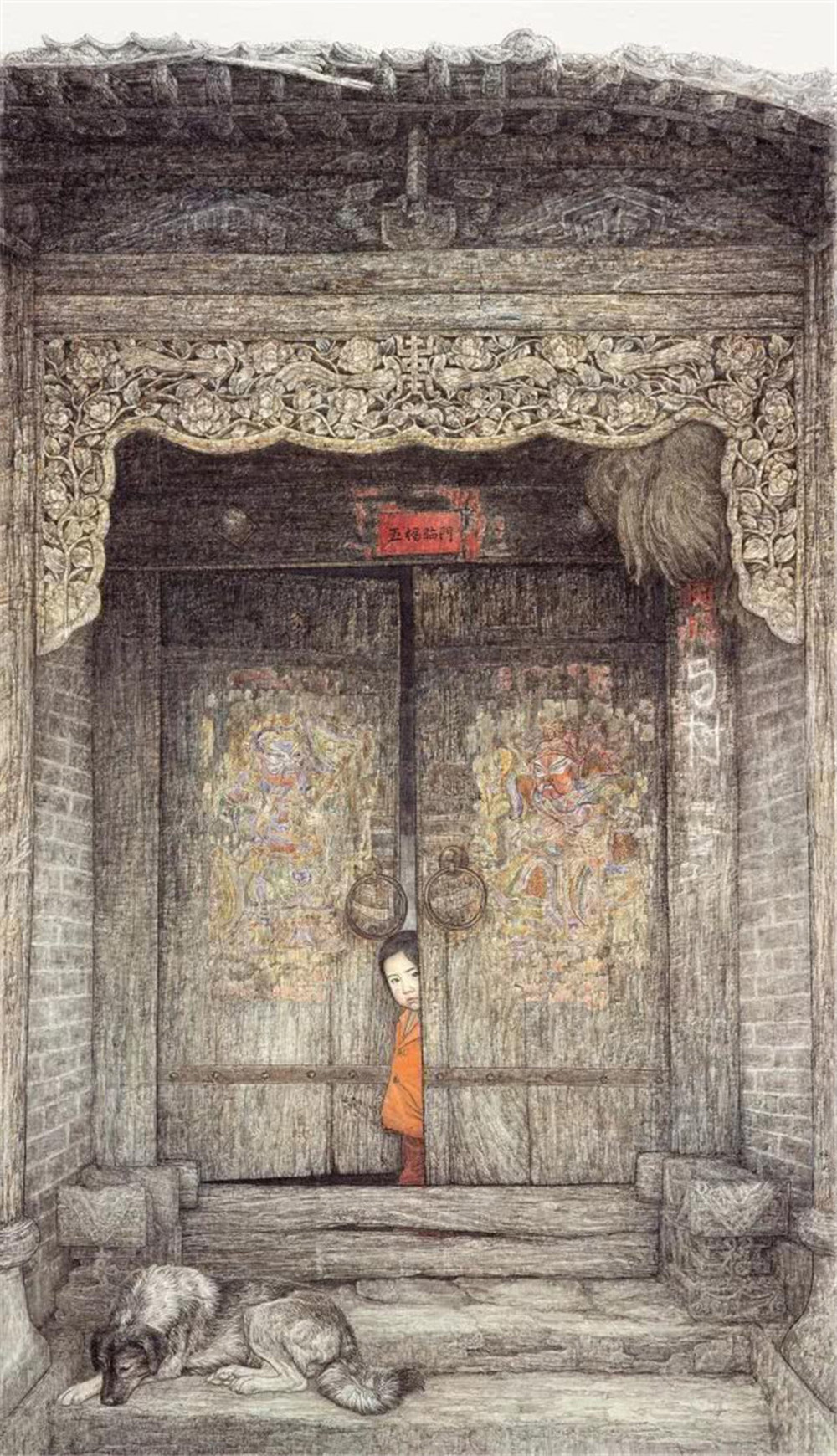

他通过一系列真正的大作建立了一种重剑无锋、大道拙成、朴素凝重、富有质感、肌理丰富、雕刻般的“超级写实主义”的结实画风,它与大地的亲和力让我们重返生活之真,他的作品也不是院体画家的纯技术绘画,他的画是一种挖掘和塑造,并打开通向生活而不是关闭生活之门。

他像一位从事长篇小说写作的作家那样,每隔三两年便有大作问世,从容自若又精细入微地描绘着黄土大地经历的人类沧桑,通过其出色的技艺在薄若蝉翼的宣纸上而不是在画布和石头上雕凿出一个明确、具体、坚实和饱满充溢的世界形象。

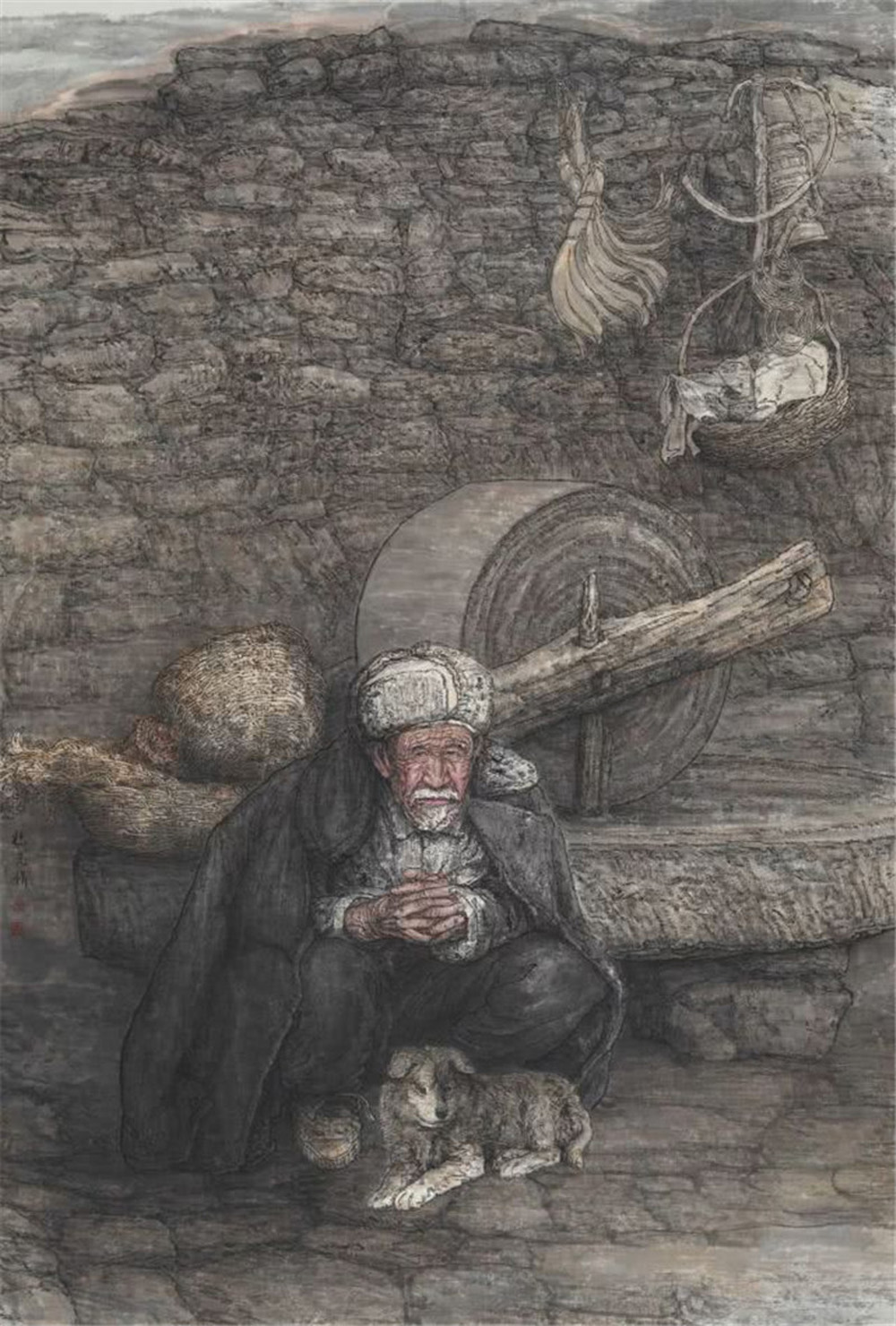

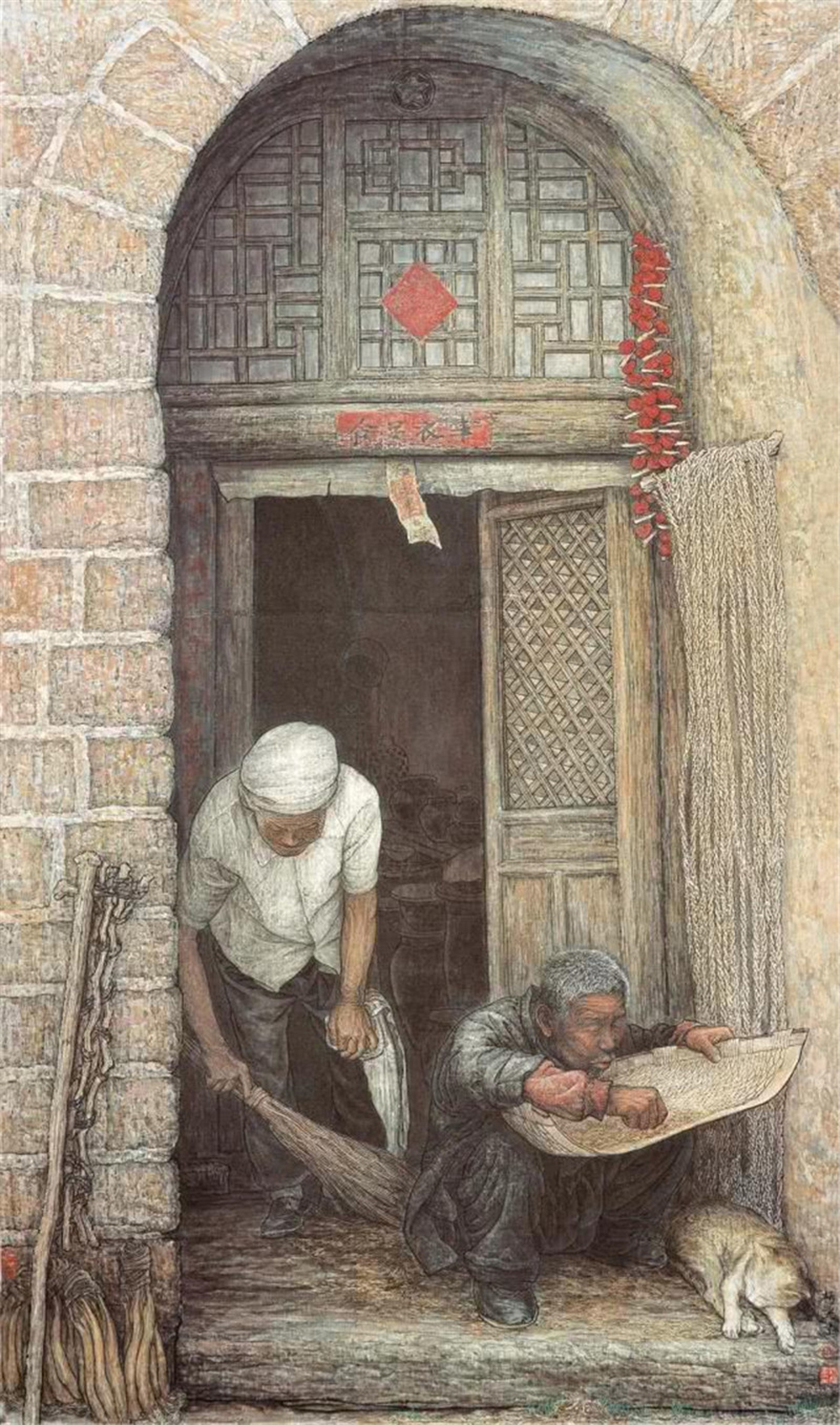

《中国民工-石工》入选第九届全国美展 219×153cm 1999年

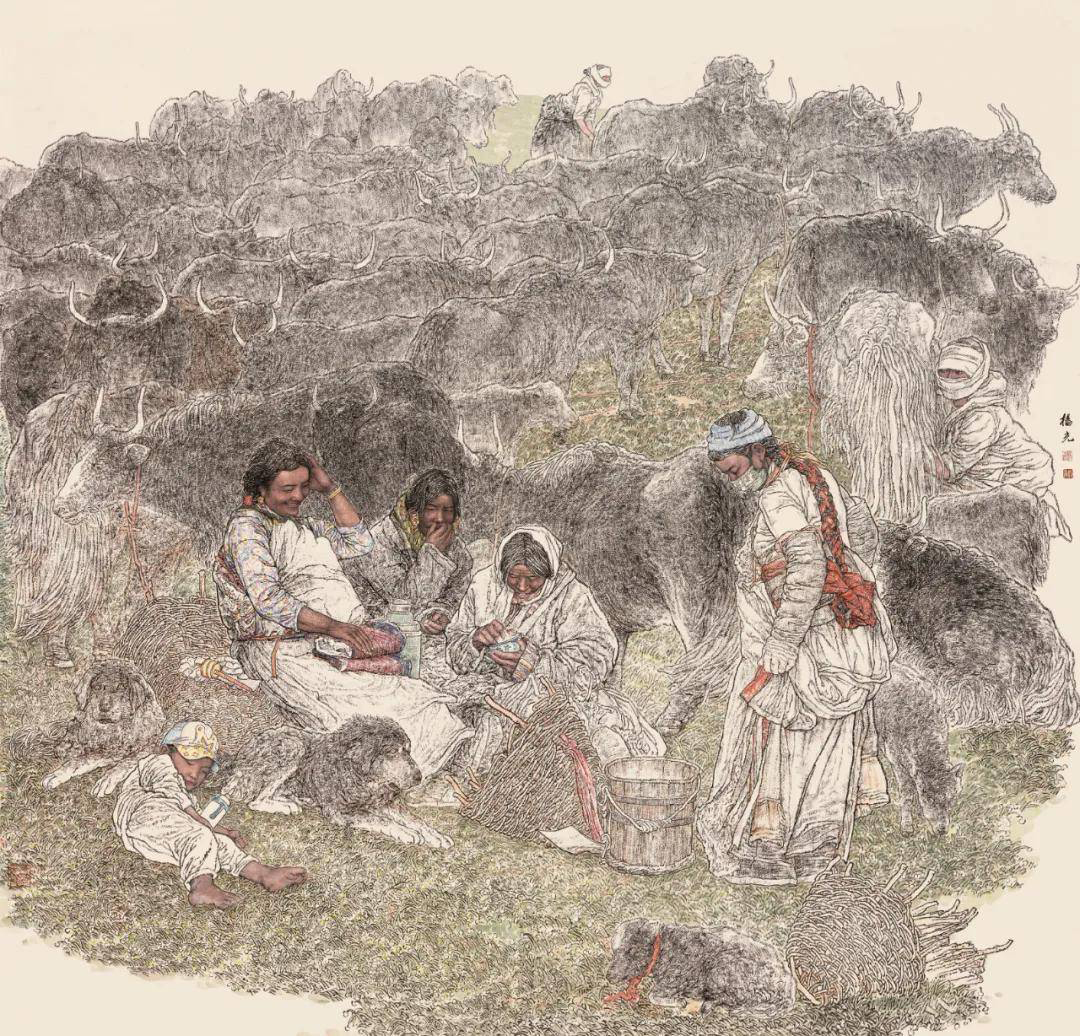

他的成名作《喂》比同时期成名的同类画家的作品更耐看、更质朴亲和、更值得推敲,也更具中国风;他在稍后的《簸黑豆》、《厚土》已建立了自己明确、一目了然的个人风格,只是有待时光验证;他90年代倾尽心血的巨作《翰林马家》、《中国民工-石工》等作品则将自己的风格推向了极致,他2004年的新作《美丽草原我的家》则是这位画家风格的完成和凝固。

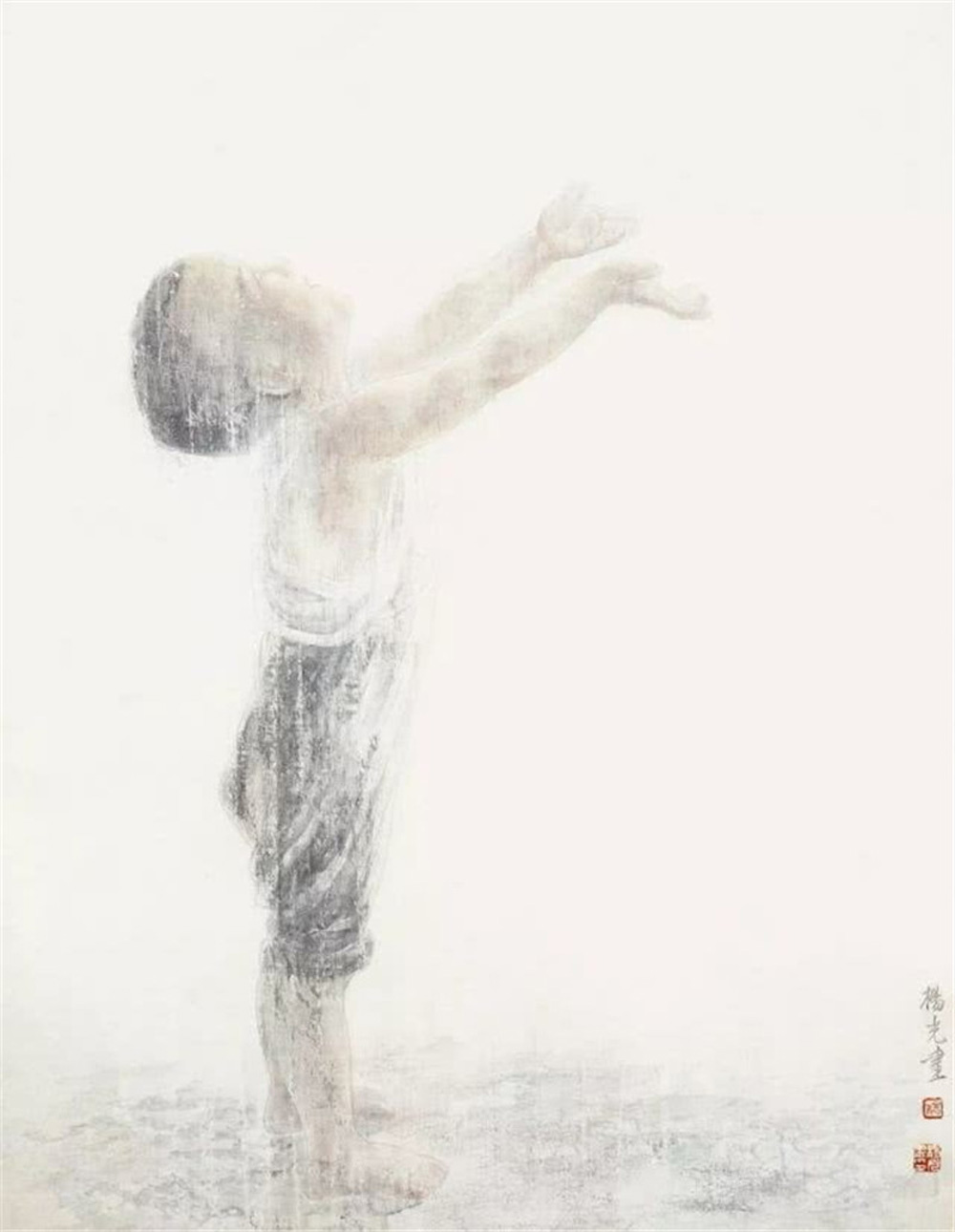

《沐浴》入选全国第七届美展 90×70cm 1999年

他是一个以强调生活细节见称但又恰恰是个最不拘小节的画家,土墙、石墙、窑院、石阶、石碾、碾道、锅灶、门楼、门槛、采石场及近作《美丽草原我的家》中的帐篷等这些被一般画家视而不见、或用写意性语言草草几笔打发的最寻常、具体的北方生活场景及农事道具一经杨光利细致入微、浓墨重彩的刻画后,这些世界上最寻常具体的场景和最卑微的事物熠熠生辉并重新获得生命,但它并非为了炫技,而是为了指向人在大地上的存在,大地是杨光利画中的主体形象,而人是它的中心。

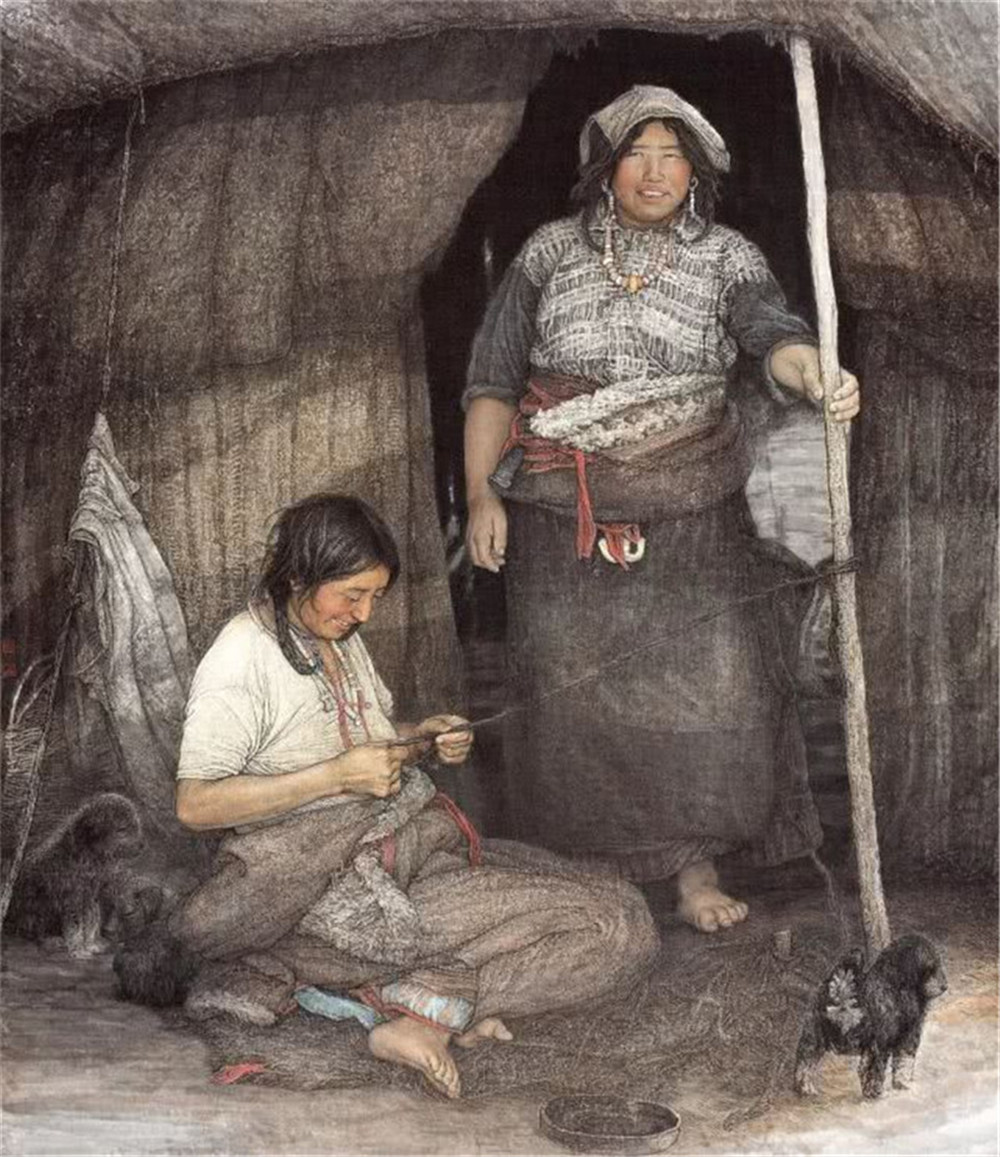

《美丽草原我的家》入选第十届全国美展 177×153cm 2004年作

是充实而非空灵的意境是杨光利画风的最大特色,也是这位画家的创作主体。更是这位来自黄土地的画家为中国美术尤其是中国人物画界带来的最新鲜、也是它一向最缺乏的东西--汉语美术所依凭的大地根性,他的那些精雕细刻的场景、那些看似不入画的道具提供了一个来源,并以它平实的面貌论述了生活和艺术的关系,更以他朴实劲健的画风冲荡了中国画坛由于历史文化的淤积长盛不衰的颓靡之风。

我们能在他的画中听到大地成长的声音,很多人认为杨光利是个描写静态的画家,其实不然,他甚至不是一个以静制动的画家,而恰恰是个描绘动态的画家,因他捕捉的是世界的常态,而不是异态,是在更为开阔的大地和宇宙背景中展开的大动若静的人的生息状态:草在寂静中生长、妇女在无声哺育、男人默默劳作……

——李岩

《塔吉克母子》105×101cm 1997年

北方的意义

——我看杨光利

张渝

作为地地道道的西北画家,杨光利的意义不完全在于他的《喂》《沐浴》《炕头》《中国民工——石工》《美丽的草原我的家》等作品曾经分别入选第六届、第七届、第八届、第九届、第十届全国美展。尽管这批作品中的《喂》更是获得过第六届全国美展铜奖,并被中国美术馆收藏。因为我看重的是杨光利创作所带来的启示:北方的意义在哪里?在苍茫、厚重、坚硬的北方风格里,是否另外还有含在口里的柔软?

《簸黑豆》180×104cm 1987年

先说北方的意义。

《庄子》内、外篇,都有关于“游”的文章。颇具意味的是,内篇第一文即是《逍遥游》,外篇最后一文则是《知北游》。徐复观界定“游”为中国艺术基本的文化精神。如果我们认同徐复观先生的认定,就会发现一条有趣的“游”的路线:在《逍遥游》中,一条其名为鲲的鱼变身为鹏,从北方“游”向南方。但在《知北游》中,一个其名为“知”的人却一路北上。以《逍遥游》开内篇,以《知北游》终外篇,庄子将“意义”最终寻找的方向规定在北方。

《九月》180×125cm 2024年

抛开杂篇,仅就《逍遥游》《知北游》两篇言,庄子是第一个重视北方意义的哲学家。庄子之后,司马迁在《史记·六国年表》中说,“东方物所始生,西方物之成孰。夫作事者必于东南,收功实者常于西北。”这句话的意思是,开创事业的人必定出现在东南,获取胜利果实的人常常诞生在西北。从庄子到司马迁关于北方的重视,北方的意义也随即呈现出来。而呈现出来的北方意义又是如何影响南方的?

《暖了心窝》203×218cm 2022年

众所周知,以吴昌硕为代表的金石派艺术家,其作品中的“金石味”,表面上看,是海派艺术的一大风格,可是,一旦回到根系,便不难发现,吴昌硕的“金石味”主要来自陕西的石鼓文与青铜器铭文。这就提示我们,北方的意义,或许还有被遮蔽的成分。也就是说,北方的柔软往往被以往 “苍茫、厚重、坚硬”的北方形象所遮蔽。而这恰恰给了杨光利发挥的艺术空间。

《翰林马家》15×123cm 1993年

直面遮蔽,杨光利在北方通常意义上的苍茫、厚重、坚硬里,展现出了手心之中的温柔。客观地说,这份北方柔软的开创者,是杨光利的老师王有政。但杨光利踵事增华,进一步在黄土沟壑的苍茫中寻找妩媚。基于此,国内画坛便有了杨光利坚硬之中的柔软。为了光大这份柔软,杨光利南下印度,西游新疆,试图进一步挖掘苍茫之中的柔软。

《厚土》177×137cm 1988年

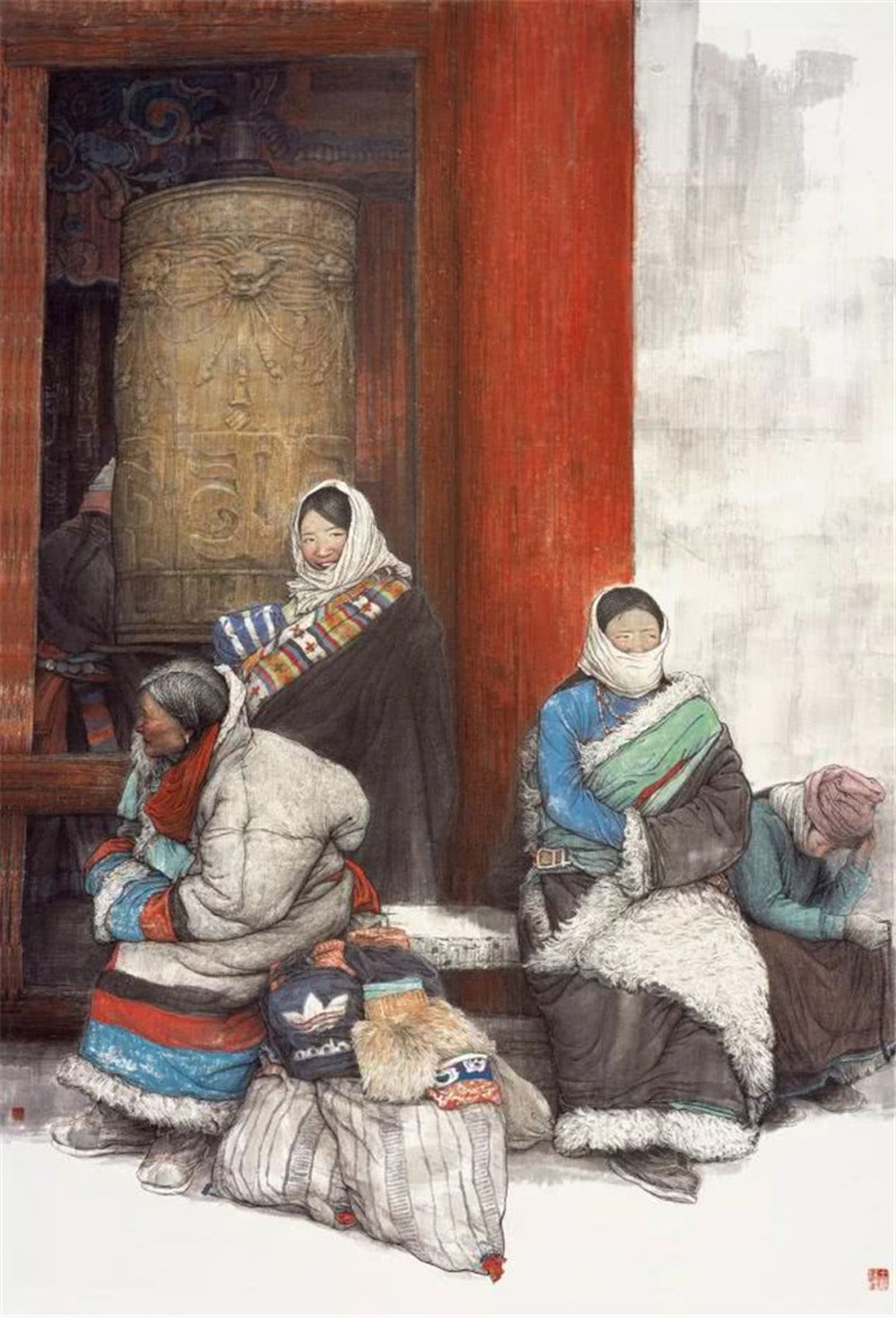

苍茫之中的柔软,是杨光利区别于南方艺术家,却又和多数北方艺术家拉开距离的地方。他在高原之上奠定自己的艺术地位。迄今为止,杨光利所有具备重量感的作品,俱皆出在高原之上。不管是陕北黄土高原,还是青藏高原以及他去过的印度——南方意义上的高原,杨光利所到之处,其笔墨时而坚硬,时而柔软,但无论何种笔墨,其终极方向都指向人性的善。这种人性深处的善,在杨光利的笔下,以一个新的高原的高度隆起在当下众多艺术样式之中。

《封底、寒食》101×100cm 1997年

既然陕北、青藏都是高原,那就必然面临高原的“形态学”问题。面对这一问题,杨光利看重的,不是其间的“差异”,而是人性深处的善良。基于此,他并不刻意追求陕北高原的汉民与青藏高原藏民的差异。而是关注生命最底层的善。在杨光利那里,善良、柔软、淳朴,就是人生的高度,人性的高度。而这一切,就是他的“高原”。

杨光利也因此成为当下画坛不多的具备了高原高度的艺术家之一。

《朝圣者》184×123cm 2000年

在《中国画写实手法之我见》一文中,杨光利坦陈自己创作时面对的双压力:传统派指责其无笔墨;新潮派批评其不高级。面对指责,杨光利也有彷徨、不自信的时刻。但是,短暂的迷茫之后,杨光利还是和他的老师一起,站在指责者从未想过的人性高度——善的一边。这是一个远在传统派的笔墨以及新潮牌的“高级感”之上的高度。

《麦地》120cm×92cm 2018年

无论南北,纵观前人创作,要么讲究性灵,要么对接社会,要么作历史怀想,要么持现实批判,但他们基本都有一个共通之处,即投入全部生命和真诚精神在创作。显然,杨光利也是“投入全部生命和真诚精神”的,但其更让我瞩目的是浮扬之后的沉静。具体创作中,他把人的感情向上提、向内收,进而获取恬静、安静甚至沉静的美学境界,并在这个境界里感发或激发出人性之善。这就进入到了人性修养以及徐复观主张的“天理天机活泼”的生命境界。

在此“天理天机活泼”的境界里,杨光利与他的陕北故乡相认,我们也顺路回到自己的故乡记忆。美国的哈罗德·布鲁姆指出:“记忆对所有的思想都至关重要,对诗性的思想尤其如此。弗莱切指出,诗性的记忆使‘相认’成为可能,他把‘相认’看作是‘为文学目的进行的思想的中心属性’。”

《绿荫》209×126cm 2019年

发现是相认的同义词。

基于此,杨光利从自己的诗性记忆开始,一笔一划地确认故乡、师友、风物。这种确认在他和老师王有政合作的《纺线线——延安大生产运动》一作中达到高潮。在这件作品里,杨光利和他的老师一起,与传统的笔墨形式相认,与历史上的伟人相认,与土生土长的乡里乡亲相认。从相认到发现,杨光利的人物画创作,有了很多人没有发现的善的境界。他的创作,寻找的不是艺术语言的高级感,而是人性的深入感。

《绥德石狮》202×123cm 2014年

前几年,关于诗歌语言本体,曾有两种意见。一种认为“诗到语言为止”;一种以为“诗从语言开始”。两种意见,各有自己的道理,但是,相比之下,我还是更赞成于坚的观点:诗要到心,到语言是不够的。

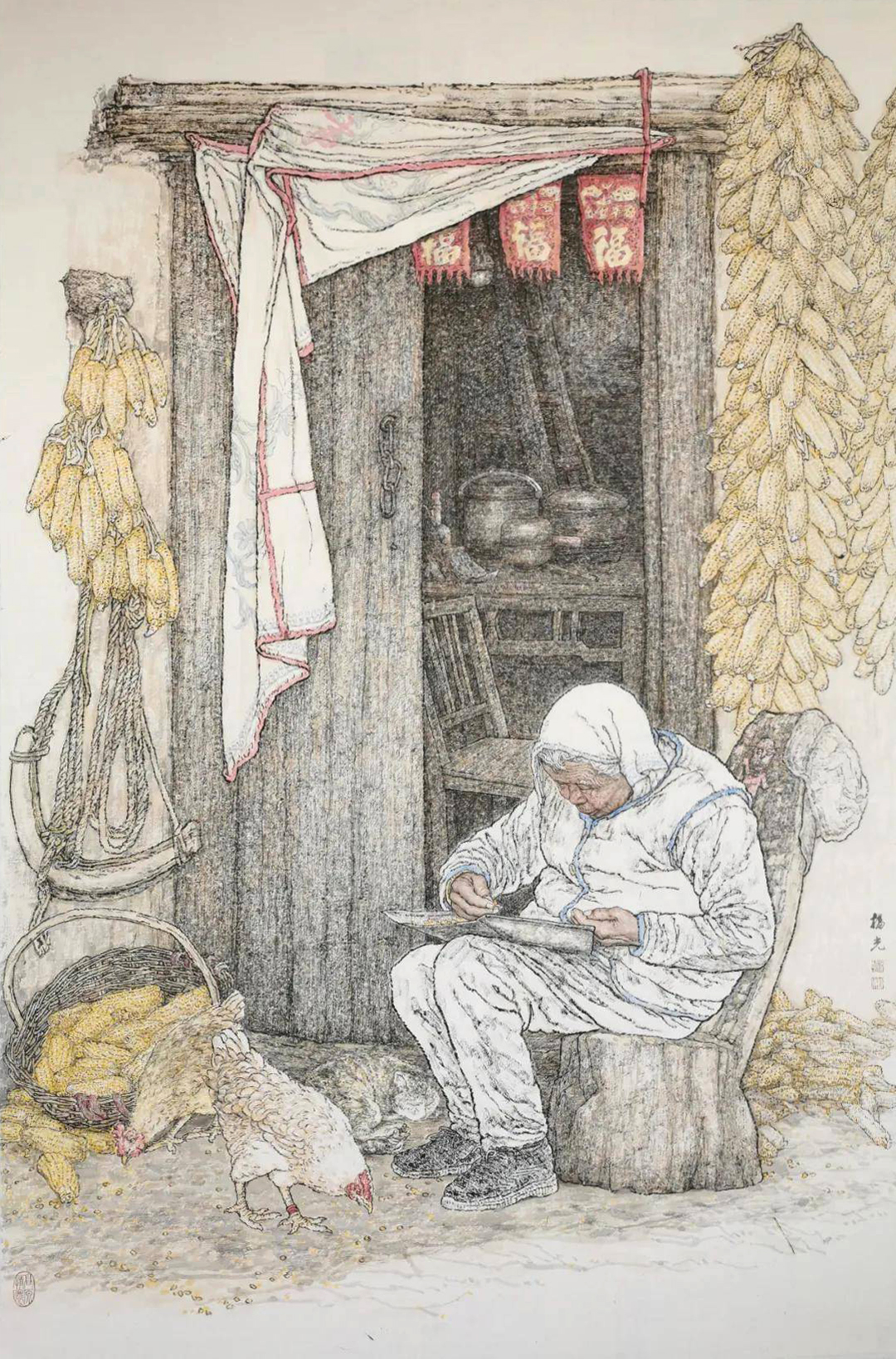

笔墨就是语言。在杨光利到心的语言里,是朴素的回归。回归的路径或手法,是以小见大,以一当十。他的《翰林马家》《中国民工——石工》《美丽草原我的家》《厚土》《簸黑豆》《炕头》及2014年以后创作的《绿荫》《暖了心窝》《麦地》等作品,重建了一个语言的故乡,另一个更加靠近心灵的故乡。一些被很多人视而不见的寻常场景,比如土墙、石墙、碾磨、石场、门槛、窑洞、院子、树荫等,在他的作品中重新获得生命的意义。

《溢香》180×70cm

杨光利的作品,隐藏了大地沧桑的主题。在这个隐形主题里,杨光利似乎执意要给转瞬即逝的生命留下一些较为恒久的证言,那些年轻或不年轻的人物,在他的画作中凝固了时间的流逝,并因此指向永恒。我将此种永恒称作“语言休息的地方”。如果大海是黄河休息处,那么,心灵就是语言休息处。杨光利一路奔波,最终在心灵深处,给自己以及自己的绘画语言找到了休息地。而这也是北方的意义。

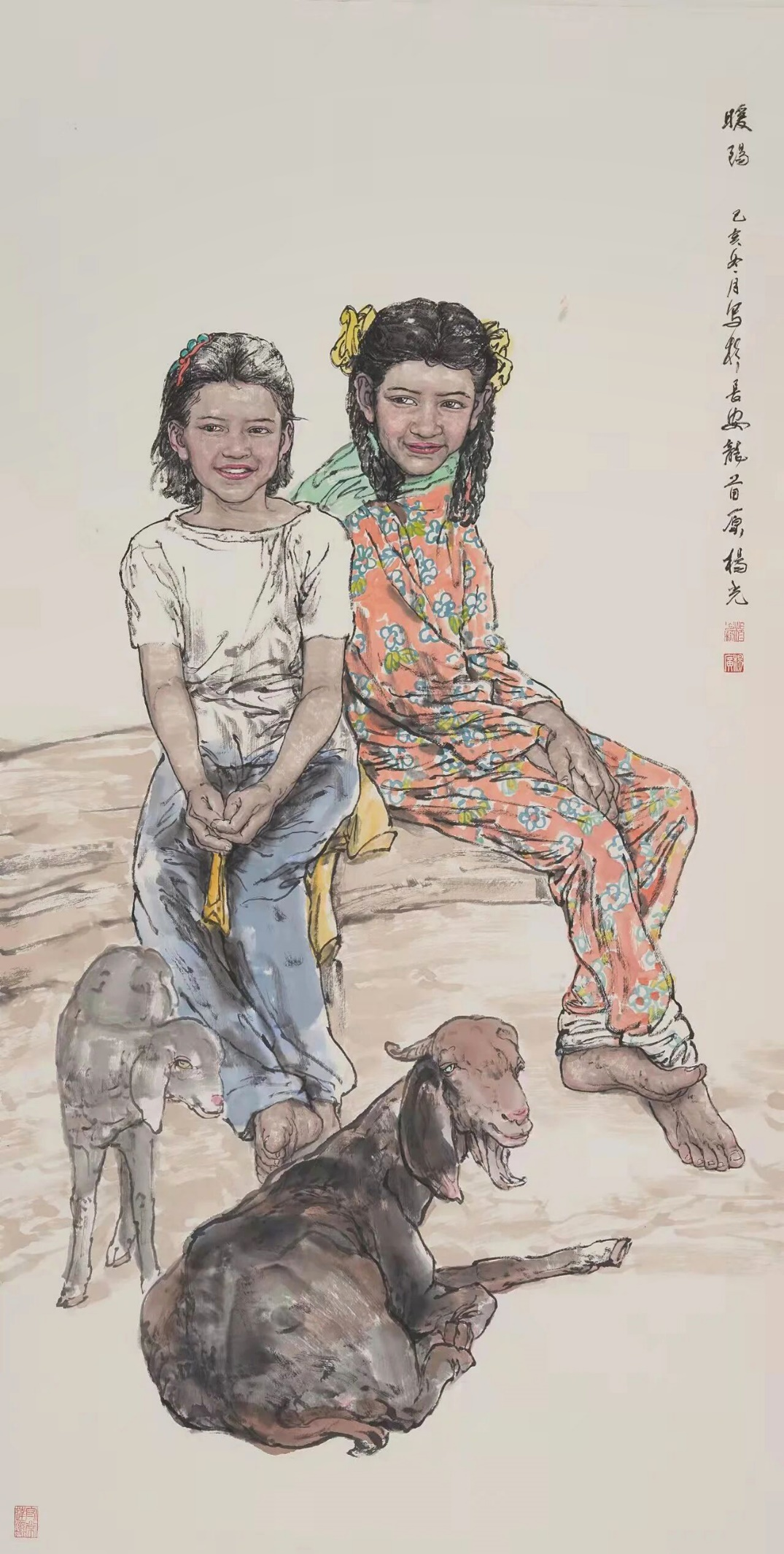

《暖阳》

其实,北方的意义,尤其是具体艺术创作中,其最大的特点就是“到心”。袁枚在《续诗品》中批评钟嵘的《诗品》“只标妙境,未写苦心”。由此进入杨光利的创作,不难发现,他所有以陕北高原为底背的作品,笔笔到心。但是,一旦离开陕北,比如进入印度或新疆,杨光利虽然依旧真诚,但走马观花的浮华挡不住陕北故土的记忆。所以,他在印度或新疆的创作,基本都是陕北风格的自我“仿写”,并不具备原创的意义。

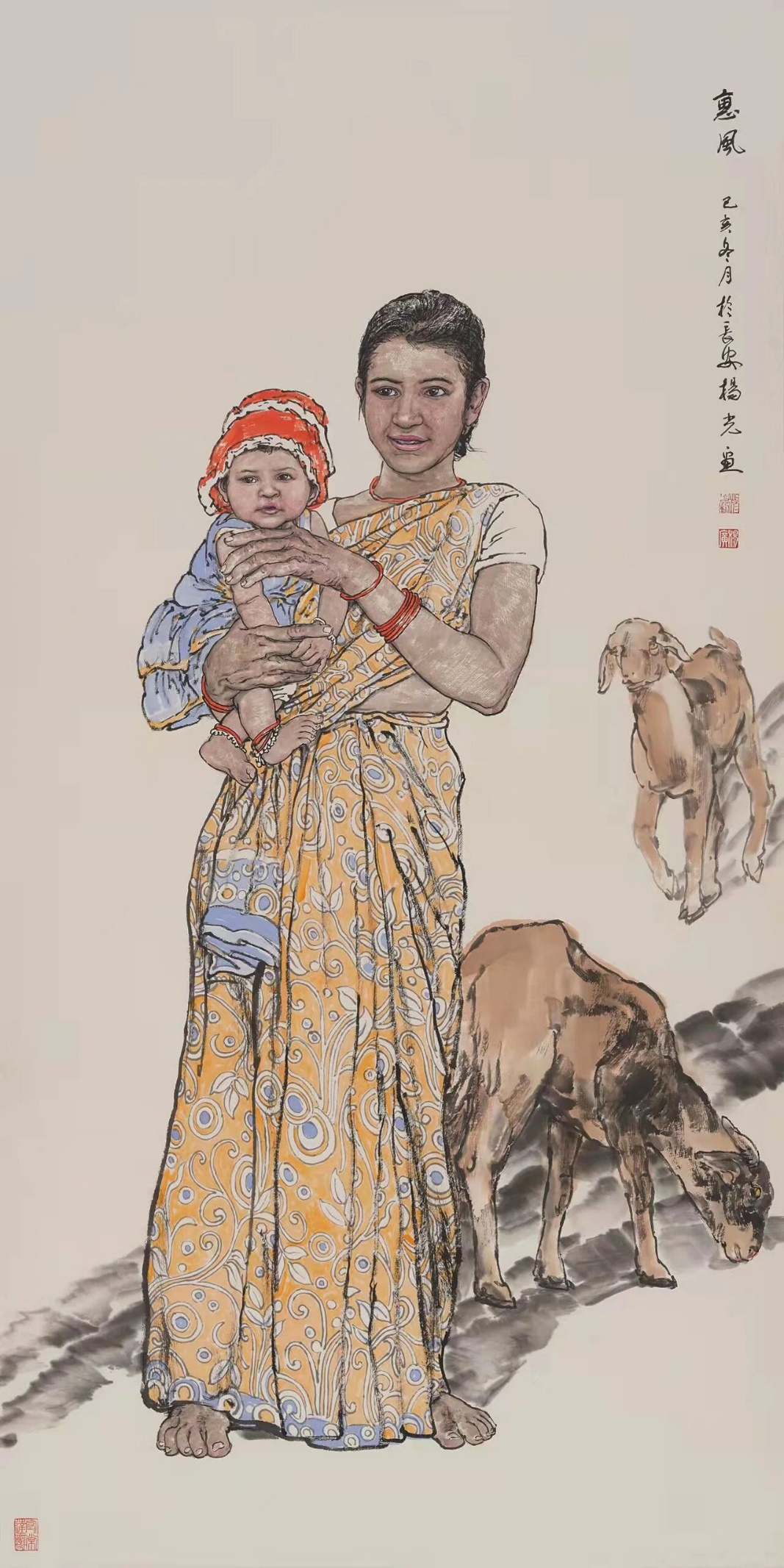

《惠风》

杨光利画陕北,很容易地进入到真正的高阶审美——善。而一旦离开陕北,杨光利不是不能画,而是不管他画什么,也依旧是陕北。席慕蓉说——

故乡的面貌 却是一种模糊的怅望

仿佛雾里的 挥手别离

离别后

乡愁是一棵没有年轮的树

永不老去

模糊的怅望里,杨光利于当下画坛的贡献,不是语言黑白灰一类的高级,而是永不老去的乡愁以及苍茫大漠之中的柔软。这是北方苍茫、厚重、阔大等形象之外的另一种来自生命深处的意义。

2023-5-13

责任编辑:admin