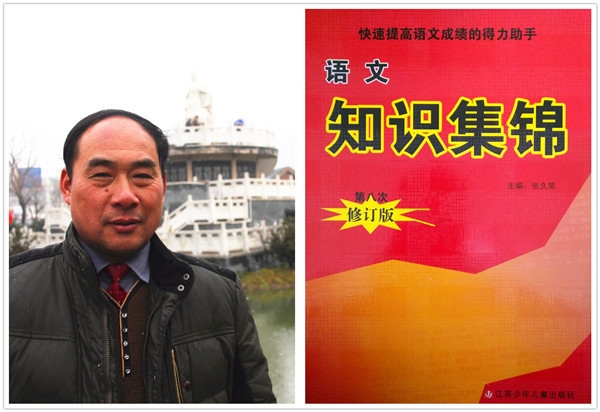

因写作学会和容本镇先生的关系,我与张频先生是多年的文友。张频,广西东兰人,毕业于广西民族学院(现广西民族大学)中文系,长期在广西人民广播电台工作,历任河池记者站站长,总部新闻台副总监、经济台总监、专职编委等,曾被聘任为中国新闻奖评委和长江韬奋奖评委,是个地地道道的新闻广播人。

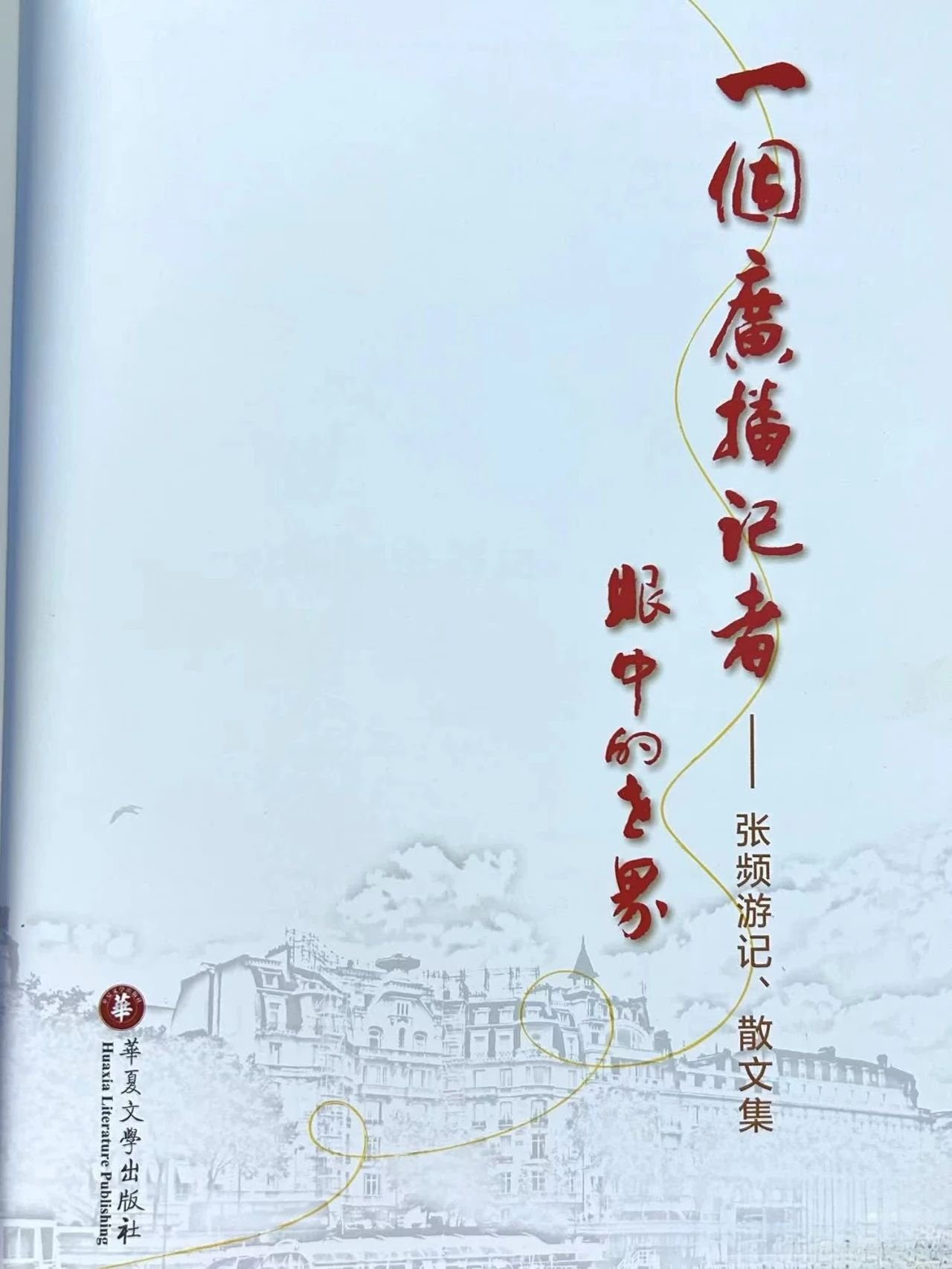

在甲辰龙年到来的早春,阅读新书《一个广播记者眼中的世界—张频游记散文集》,探视张频记者生涯的外部世界和内心世界,一睹新闻广播人的风采,受益匪浅,思潮涌动,写下这篇评论。

坚定不移扬起理想的风帆

坚定的理想信念不是一句空洞的口号,而是指引作者不断攀登的一盏明灯。《一支妙笔写人生》写道:“中央人民广播电台”“广西人民广播电台”“东兰县广播站”这些魅力无穷的电台呼号,陪伴着我走过了那多梦的童年。就像路遥《人生》中的高加林,少年张频的梦想就是到县广播站工作。1977年,在复习预考时,老师布置了一道押题作文——《我的理想》,他不假思索就写下了“我的理想是当一名新闻记者”。1987年他从一所中专学校调入了广西人民广播电台河池记者站,成为一名梦寐以求的职业记者。在《让我欣喜让我狂》中,作者满怀深情地回顾从考上大学的那天算起30多年走过的路程认为:广播是我童年放飞的梦想,让我一路追逐,一路高歌,一路前行,从一个壮族农民的儿子成长为大学本科生,从高中毕业时最远只到过县城的“乡巴佬”到成长为一名周游世界近30个国家的新闻工作者,从烧过石灰、卖过柴火的山村人成长为一名省级新闻单位的高级记者,开启我这幅人生画卷的最初起点,就是我屋檐下那只小小的喇叭。可能有人以为,这个理想太狭隘,甚至渺小,其实人的理想往往是从具象起始,从近到远,以小见大。当一个有理想有道德有才华有作为的合格广播记者,为当代社会主义新闻传播事业奋斗,正是追求共产主义远大理想的具体体现。

古人说:修身齐家治国平天下。个人理想寓于国家发展与民族和家庭变迁,感党恩,爱祖国,是贯穿全书的一条红线。本书内容分为五个部分:

第一辑:《远行漫记》。是作者周游世界所写下的旅行漫记。除欧洲一篇以追记的形式补写外,其余32篇,都是作者外出旅行时当天记下的旅行日记。

第二辑:《国内游踪》。是近年来记存下来的国内游记,共10篇。

第三辑:《如歌岁月》。是记录作者风华正茂青春年华的文章,主要是在广西人民广播电台的成长历程,共10篇。字里行间,流淌着对组织的感恩,对岁月的怀念,对朋友的谢忱,对人生的思考。

第四辑:《似水柔情》。抒发亲情、友情、乡情,对家乡东兰的种种牵挂,浓浓乡愁,在书中弥漫开来。

第五辑:《生活杂谈》。主要是对社会、对生活、对人生的观察与思考,从一个广播记者的视角,发现真善美,鞭挞假丑恶。

矢志不渝扎根老区人民

浏览《父亲,你在天堂还好吗?》《福山福水送大叔》《我与河池日报的情缘》等篇,从情意浓浓中感受到作者对家乡对亲人的挚爱,不忘初心、牢记使命的思想境界。

作为一名一线广播记者,张频坚持正确的舆论导向,长年累月,不辞劳苦,跋山涉水,走进山区基层,深入壮村瑶寨,调查研究,采访写作,用一串串文字和一个个音节,为老区人民发声,唱响社会主义主旋律。一方面热情歌颂改革开放带来山区巨大变化,报道推动民族团结进步、艰苦奋斗自强不息建设家乡的先进集体和典型人物,让广大听众感到壮乡春潮涌流;一方面关心民间疾苦,倾听群众呼声,想群众之所想,急群众之所急,帮群众之所需,用内参的形式,向党政机关和领导报送材料、提出建议,促使许多民生问题及时解决。

乡音不变,乡情难移。张频在日记中感叹:“筋疲力尽的凤山之行哟,你让我切身感受到什么是记者的良知、什么是记者的责任、什么是记者的天职……”他每每感念于广播给自己带来诸多福气的时候,扪心自问:其实我的福气之源不就是我们老区人民那难以改变的乡音、乡情吗?!

创新发展有为才有位

张频在工作实践中深深体会到,在当代中国,记者就是用脑用笔为人民服务的新闻工作者。改革开放时期,在市场经济浪潮冲击下,传统媒体地位下降,尤其是广播似乎成了新闻职场上的“弱势媒体”,社会上普遍存在重电视而轻广播的现象。张频一心欢喜进入广播记者队伍,却当头一棒,遇到了职业尴尬。有的机关不成文规定,拒绝审阅广播电台的稿件,有的企业负责人听说电台记者来访,避而不见。张频受到挫折后很快调整心态,认定创新是发展的不竭动力,有所作为才能争取到应有的地位,改变广播记者被边缘化的状况。他就像一台开足马力的电动机,迅速行动起来。

联合制作高质量影响大的节目,发挥广播系统“联”的作用。从中央到地方,广播电台、广播站、转播站星罗棋布,形成一张巨大的信息传播网络。张频意识到,广播系统不仅可以上下沟通,还可以横向联络,团队协作,集团冲锋,攻克高山峰,拿下大项目。

多学科运用助力广播出彩

张频是个爱读书勤学习会运用的现代广播人。他善于利用新闻学文学艺术学历史学民族学等学科知识,撰写新闻稿件,制作广播节目。他的广播新闻作品除了大量简练严谨的新闻消息外,专题节目常常穿插采用压混、混入、出录音、出现场音响、出版头、版花、配乐、男女对播等形式,使之原汁原味、形态各异、精彩纷呈。

张频少年时既有记者梦,又有作家梦。他酷爱文学,他的不少新闻作品、广播节目中有意识地注入文学元素,增强其生动性、感染力。他说,我尝试把文学的表现手法引入广播新闻的写作之中,喜欢用散文的笔法写广播通讯、写深度报道、写纪实文学。张频的作品,有的既是新闻访问、新闻通讯,又是散文游记随笔,这本书命名为“游记散文集”,不无道理。有位作家说,张频是个新闻记者,但更像一个散文作家,他采写过的许多新闻题材和新闻作品,可以改写成散文、特写或报告文学,比如《一个没有遵守的诺言》《人间至爱是亲情》《圆世纪之梦,还看今朝》等。

胸有书卷气,笔下无纤尘。张频在新闻、文学、历史、民族学科领域游刃有余,两栖发力,成就斐然。他是整个广西电台获奖最多的创优大户之一,共有40多件新闻作品、业务论文、图书获得全国、全军和省部级以上优秀成果一等奖。此外,他长期致力于地方红色文化的研究与写作,先后在人民日报出版社、光明日报出版社、广西人民出版社、漓江出版社独著或主编出版了《面对大山的思考》《喜看壮乡春潮涌》《东兰,有理想的土地》《风云东兰》《奋进东兰》《见证东兰》《神奇三石》等文化图物。由此,他被自治区党委宣传部、自治区广播电影电视厅授予“广西广播影视十佳记者”荣誉称号,被国家广电总局、国家广电学会授予“全国广播影视百优记者”光荣称号。正如文艺评论家兼作家的容本镇教授对张频的评价:“从他笔下流泻出来的文字中我们不难发现,在构筑声音与文字完美结合的写作过程中,张频是依托记者这个职业,在干着一个散文作家的活儿。难怪浏览他的每一篇重点作品,你很难说得清,那到底是广播特写还是报告文学,是录音通讯还是有声散文。总之,他的作品总是打上鲜明的时代烙印,散发出浓郁的生活气息,充盈着一种浓烈的文学色彩。”读一读《一个广播记者眼中的世界——张频游记散文集》,会得到印证,如嚼橄榄,回味无穷。

作者简介

陈学璞,广西壮族自治区党校二级教授,中国文艺评论家协会会员,中国作家协会会员,全国社会科学普及优秀专家,广西优秀专家,享受国务院特殊津贴。

来源:微信红水河副刊公众号《陈学璞|读《一个广播记者眼中的世界——张频游记散文集》

|

手机版

手机版