|

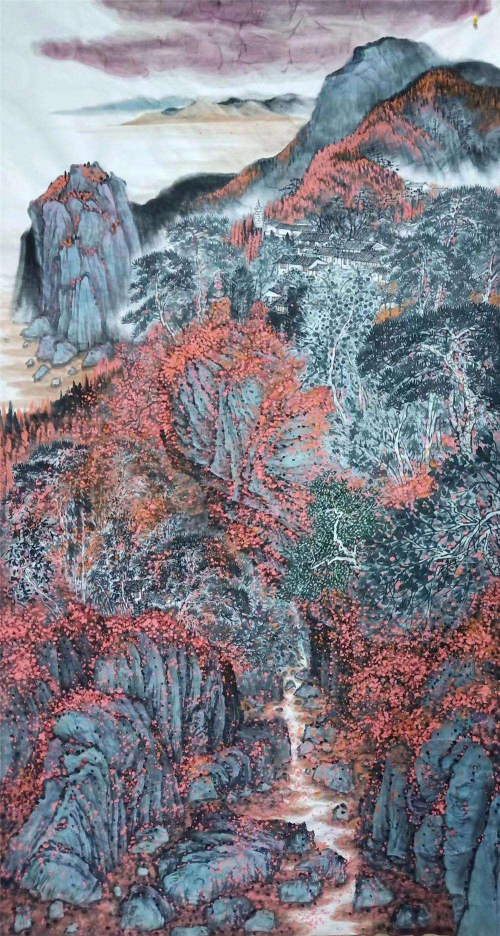

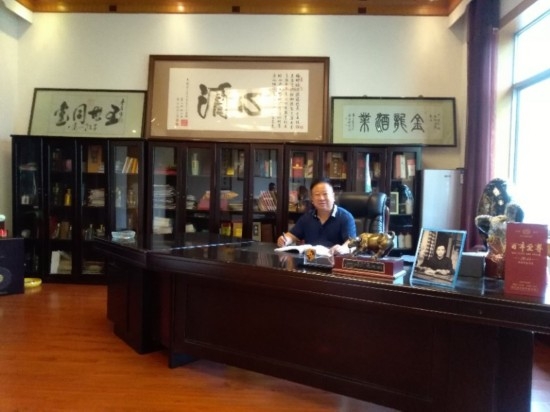

【艺术简历】 张剑芳:江苏无锡人(1963~)中国美协会员,中国画家。主要著作有《中国画艺术审美论》等多种。

传统文化与当代社会的交汇 ——中华文化精神与中华艺术精神 进入当代以来,中华艺术随着社会的发展也跨入了新的时代。传统艺术作为民族文化传承的主角也逐步为当代人所抛弃,沦落为民间的通俗绘画,主流艺术却为西方艺术所覆盖,艺术表现及艺术思想均体现为西方复刻者形象。追遡中华学习西方近现代文明的过程,正是实现西方社会近现代发展成果的过程。艺术作为社会的一部分受其影响而产生异化,同样也是伴随其发展的一种必然结果。 中华艺术的西方化现象是中华当代文化现象的一个缩影。

一、文化——民族的精神支撑 中华文化的复兴任重道远。文化复兴不只是一个理论,中华文化自三皇五帝时代沿继至今,不只仅仅是封建社会所致,却是由无数的先哲及贤人达者所组成的阶梯支撑而就,它是充满了中华人性之美又闪耀着灿灿思想光辉的数千年的民族精神脊梁。

中华传统文化体现了中华民族通过对自然的追求与祟尚,进而显现思想自由奔放的精神家园与对美好生活的憧憬,在百家争鸣、百花齐放的政治、社会环境中不断沿续传承并在创造中肥沃文化之土。文人及其艺术的意识核心“道法自然”“守以人义”至“天下兴亡,匹夫有责”及“修身、齐家、治国、平天下”再至“穷则独善其身,达则兼善天下”、“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平!”等等无不敦促和提醒着人生存的责任和任务。艺术思想从“万物负阴而抱阳,冲气以为和”至“仁者乐山,智者乐水”、“声无哀乐”、“君子比德”再至“传神阿睹”、“师造化”、“聊写胸中逸气”、“花鸟娱情”、“一笔画”、“笔墨当随时代”、“为众生写真”等等始终贯穿于历史发展的脉搏。因此。在中华洋洋的传统长河中,不论时代的鼎盛还是没落,中华文化与艺术以其强大的生命光彩历久弥新而永远显示着自身的活力,从而更为民族薪火的持续传承与兴旺发挥着不可替代的作用。同时,也为中华文化屹立于世界文化之林造就了民族的精神丰碑。

中华文化及其艺术之所以长盛不蓑,原因就是传承的不断及其包融万物的气象。传承不断是由中华民族的奋斗精神与文化中天地君亲师为纲,宗族门户、师承学派为目的伦常法则,辅以教、学无类及师学相长、推陈出新的宽容进学之规养育而成。天地君亲师是社会伦理、敬畏自然的序列,宗族门户、师承学派是崇祖崇学的脉络,两者的存在是确保社会稳定和持续进步的基石,也是社会文明发展和文化成熟时代的标志。

中华文化的复兴不是当代和传统的直线硬接,而是以新的符合时代要求的文化及其艺术精神来引领新的时代。当代社会的革新发展模式,使中华全社会在极短的时间里实现了跨跃式的文明转型,并完成了从初级阶段的普众式社会转向初级市场经济(资本主导)社会的过渡,再而正进入高质量社会发展的崭新阶段。但由于数十年的社会剧变导致物质与精神失衡,物质生活大发展而文化与精神生态却远远未能同步,中华民族值得骄傲的精神动力的缺失造成社会整体的道德水准低下,急功近利者众而人人以唯利自图为荣,以致社会美、丑不分而乱象纷呈。

但,“秦失其鹿,天下共逐”的状态未必恒久。 “发展才是硬道理”。只有坚定不移地进行文化革新,进一步确立正大的社会主流文化的精神导航,才能使中华民族的未来之路走得更远。 精神与物质的高度融合才是社会发展高质量提升的唯一途径。

二、中华当代的文化精神 “人民至上”、“天下为公”,公平、透明、平等、公正。人民至上与天下为公是一种社会的管理理念,它不能代替民族的文化精神。公平透明、平等公正是体现社会文明的一种生活与生存状态,而文化精神则是宏观的思想,是哲学或理学概念和思想境界上的崇高追求。 自由、独立,守正、创新是当代中华的文化精神。 任何文化的发展进步除却殖民的帝国文化覆盖而断绝,其它都是在本民族历史文化的往复中前进,当代中华的文化精神是既有传统文化内涵又有当代思想追求的代表,文明、健康、高尚是指导这一精神的基础。

实现文化精神是建立在中华文化特色土壤之上的当代文化理想,“道、气、象”,“正、善、美”是其文化精神的结果和现象。中华民族的文化历史是朴素唯物主义和唯心主义合一的产物,它既存在于现实的生活中又呈现在精神思想的追求中,它在体现生活和自然现实的同时又体现超脱现实与自然的理想状态,它是一种崇高思想的精神象征。一方面追求人与自然的高度统一(形而上),一方面追求思想境界的升华(形而下)。这是社会文化发展的成果,也是人类高质量生存的必然需要,更是物质生活从量变到质变的开始与序章。 中华文化精神基于历史与当代的交汇,基于中华与西方间文化的融合与碰撞。中西文化是两种完全不同的社会文明的产物,西方偏重于冒险、掠夺和充满侵略性的主权主义的现实方式,中华民族则崇尚自然与理性,偏重于传承和教化的理想主义思维方式。中西的宗教样式更是不同,从而注定各自的社会向不同的方面发展。

“正大气象”——朴素自然的文化美观。“妙逸之气”——自由的文化之美。“神韵兼备”——艺术形象和观赏结果的审美高度。不论是富贵和野逸,中华民族的艺术追求围绕思想自由和竖立于文化积淀即修养合一的境界之上,并以此来区分艺术成就的高低。西方艺术从追求镜像的写真与解剖术,再至形式至上的浅薄的自由创作方式,本质上缺乏文化精神的理念和脉络。直至照像术的出现,西方绘画艺术才放弃现实写实主义风格,转向表现主义方面发展。但根源于没有文化思想的传承,西方艺术的内质永远停留在内容和艺术表面的形式与技巧之上。 西方的艺术新潮是实现立新标异(新的形式美)的过程;中华的艺术创新是吐故纳新中不断完善(新的形式与思想美)的过程。

中华文化精神具体体现在唯德是举,高尚的品德才是产生正大精神力量的摇篮。中华文化的“操雪”精神,“艰苦创业、勤俭养德”精神等等,均以德为先。德体现在人生活的具体行为中,中华古人忠、孝、节、义、诚谓德。忠孝、节义是守信的一种,诚是实事求是的本分、实在、诚实。德是正义的化身,同时俱全正义精神的内在条件。“操雪”形容的是人的“品质”,是一个纯萃意义上的人应该具备的基本素质,是不腐、不贪、不媚、不庸,堂皇中正且洁身自好,自食其力的真实、高尚的人格质量。这品、德的意义不是公德、道德三观所能代表的。品代表高尚、自在、独立的思想境界的区分,德代表正义的文化主流标准,正义且高尚的品德是社会文化精神力量的真正源泉。

中华民族对高尚品德的推崇并不会被时代所淘汰,在当代恰恰更需要弘扬与发展。中华文化自信建立在中华文化精神之上,只有有了当代中华的文化精神,才能真正树立起整个当代中华民族的文化自信。中华文化的道德要求具体体现并且表明了弘扬正义,表达了诚实、守信、自由、独立的境界思想。那么,中华文化精神的面貌自然显现在这个时代的社会要求中,而中华文化精神就是中华的艺术精神,也是中华独有的代表新时代的艺术精神。 三、当代中华文化精神的民族使命 中华文化精神是新时代中华文化复兴的坚强保证。当代中华文化精神在建立民族文化自信,巩固民族自豪感的同时也为振奋全民族的竞争意志提供强大的后盾。

知前而后行。在进入新世纪后世界动荡的风云变幻中,留给中华民族急起直追而奋勇前进的时间不会太长。百年梦幻,中华民族在诸强压迫下的苦难尤如昨日,在又一个百年中,也必将迎来新的民族复兴的严峻挑战。西学东渐,西学东用,和平环境下大国间物质竞争以及百年的文化渗透也已进入了尾声,西方的壁垒紧随而至,拿来主义不再顺行。

世界文明的碰撞取决于物质基础的强弱与否和文化精神的持久性、忍耐力,取决于物质资源和市场资源垄断的条件,最终长短却体现在文化支撑的深度和广度上。中华文化精神和中华艺术精神的延续和弘扬是时代的召唤和要求。中华文化精神只有深植于人民之中,生长于民族的血脉之内,才能千秋万代传承下去而直至永远。当然,中华时代的来临还有很长的道路要走,在迎接中华复兴的大道上更需要凝聚起民族艰苦创业的力量,在振奋斗志,民族兴旺及文明进步和长治久安等等方面都必切需要文化精神的支持。在建立新时代的文化秩序和不断推动旧的世界革新中,更有待于系统地实施这一历史的使命。

民族当自强,民族应自信,民族更要自立。自立、自强和自信的民族才能面对一切挑战,一个充满智慧和不断抗争的强大的民族才能去夺取新时代发展的新的胜利。中华民族的当代文化精神是中国现代化建设新发展道路上的立足之本,是重大的生死举措。当中华文化精神彻底贯彻于社会管理,融合于民众的生活,使之传之于律法,建之于体制内外,才能使文化精神的基础牢固扎根于国体之中,再而伴随国家、民族复兴的道路辉发出蓬勃的生命之力,进而为实现新时代中华民族新发展的目标去共同奋斗。

文化进一步,社会大跃进。为顺应和完成这个历史给于全体中华民族文化复兴的伟大任务,中华艺术不只是表现过去和现在为己任,也非只停留于小我的天地里长歌短咏,或崇祖,或崇学,更不能弃宗忘祖成为文化殖民的“香蕉人”、“翻刻者”。更应着眼未来,用自由、独立、守正、创新的艺术精神来引领中华艺术在新时代的新的发展。真正起到艺术为人民服务,为社会主义现代化建设新的发展道路服务的作用。在举旗帜、创新作、兴文化、树形象的同时起到弘扬正气、崇尚正义、反对邪恶、反对一切鬼魅之道,以颂歌新时代并丰富和发展中华文化为己任,为提升全民道德品质和展现新时代的高尚精神风貌而努力。只有这样才能不为属于中华民族伟大时代的朝流所淘汰,才能诞生岀属于这个伟大复兴时代的艺术及其作品。

|

手机版

手机版