|

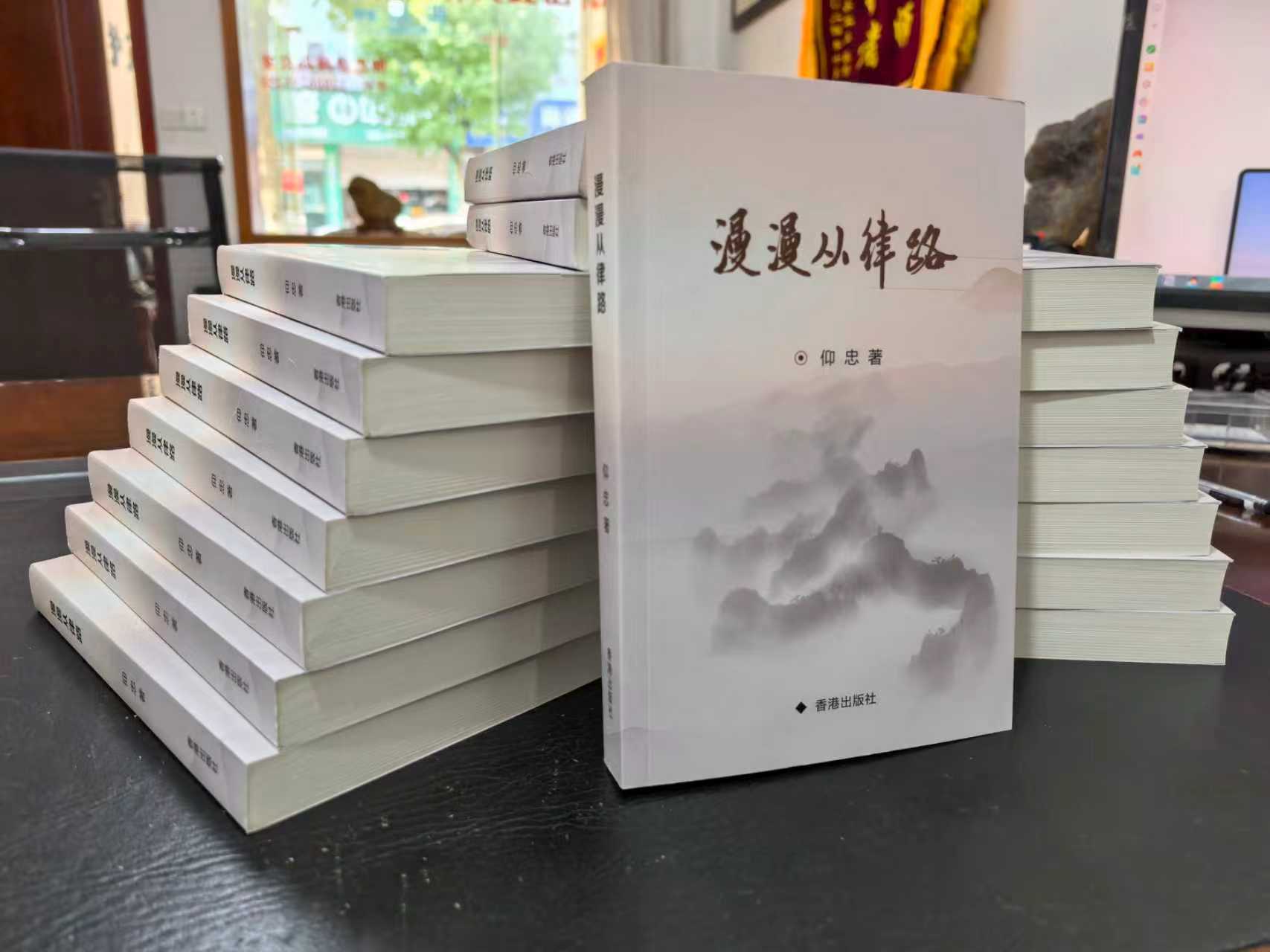

——读仰忠先生《漫漫从律路》有感

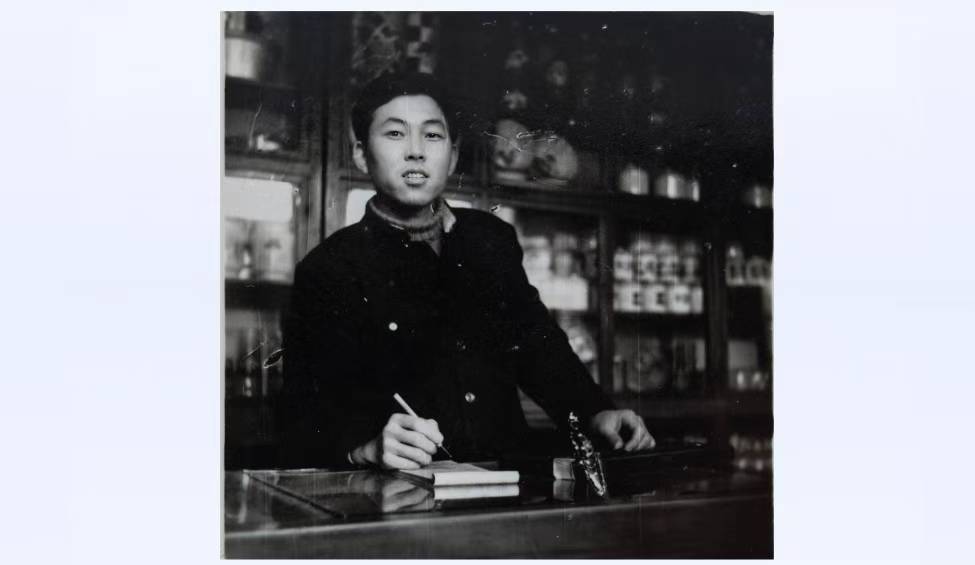

国庆长假,从手机上看到不少人投身于人山人海、领略名山大川,我选择了一种更为静谧的出行方式——与一本厚重的回忆录为伴。前几天,惊喜地收到仰忠先生出版的新书《漫漫从律路》,它便成了我整个假期形影不离的旅伴。无论是在颠簸行进的车里,在某个村落潺潺的溪水边、古旧的廊桥下,抑或是在安静的床头,我都细细品读着这本260千字的人生纪实。它仿佛不是一本纸墨装订的书籍,而是一扇可以穿越时空的门。通过它,我得以紧随仰忠先生的脚步,真切地走过他那跨越半个多世纪的风雨人生路。这是一本巧妙地融合了散文的细腻与纪实文学的真诚的深情之作,它摒弃了虚构文学惯常的华丽外衣,却因其不容置疑的真实而充满了直击人心的力量,更因那漫长岁月沉淀下来的记忆而散发着令人动容的温度。 合上书页,首先涌入脑海的,是“平凡”与“不平凡”这两个看似对立的词汇,在仰忠先生身上竟能如此和谐地统一。仰忠先生的大半生,恰如一幅精心绘制的长卷,画卷的主体是新中国千千万万普通人的群像,而他,则是这宏大背景中一个清晰、生动且闪着微光的个体缩影。他的故事,始于那段特殊的知青岁月。那是一个将青春与汗水挥洒在广阔天地的时代,仰忠先生笔下的“苦干”,没有沦为一声简单的叹息,而是具体为日复一日的劳作、对远方与知识的朦胧渴望,以及在艰苦环境中淬炼出的坚韧品格。这最初的磨砺,已然为他的人生底色定下了基调——不怨天,不尤人,于困厄中扎根,于平凡中求索。

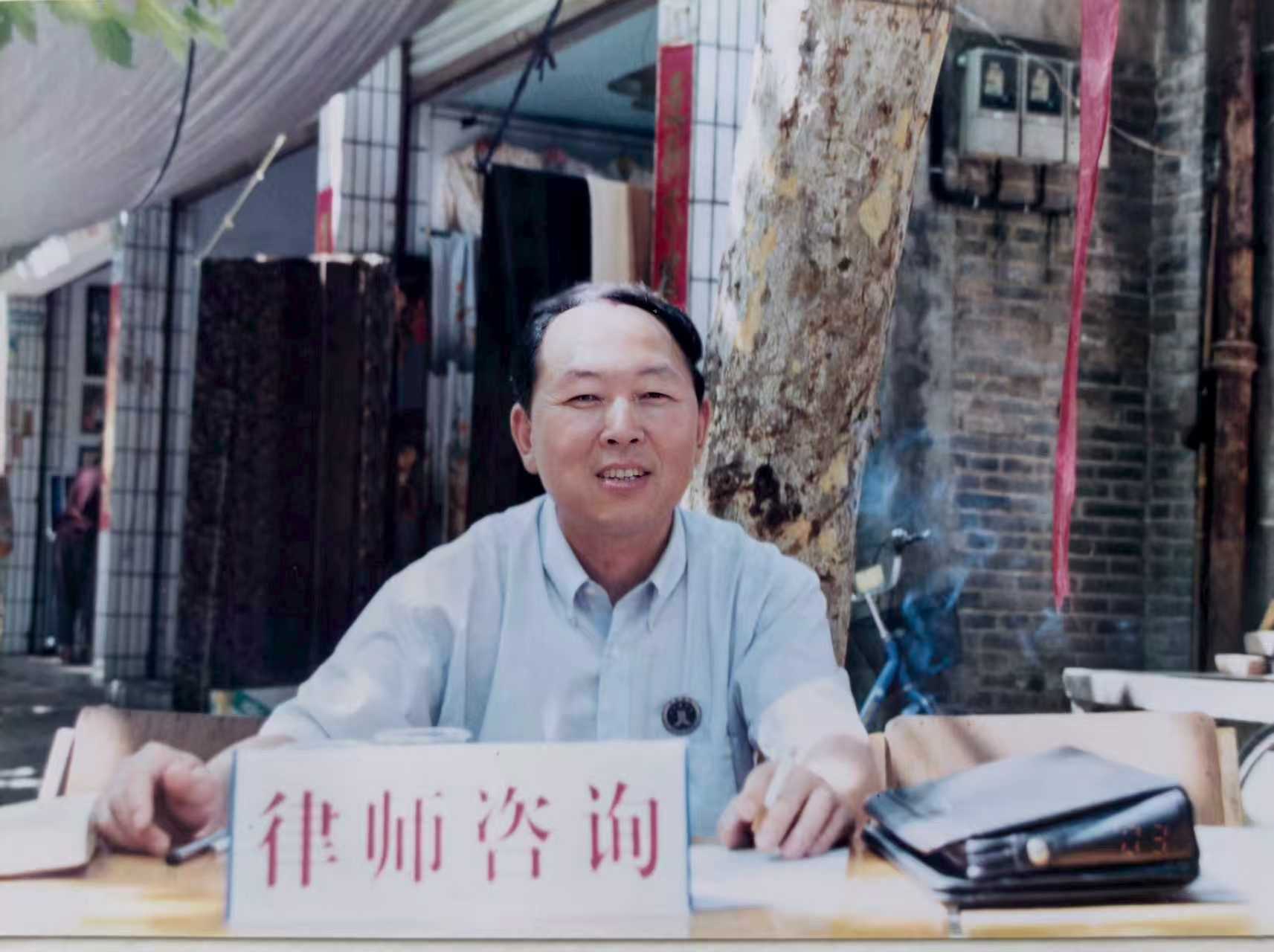

随后,仰忠先生的人生轨迹几经转折,每一个节点都烙印着时代的特征。从田间地头到成为电影放映员,他的角色从一个体力劳动者转变为文化的传播者。在那精神食粮相对匮乏的年代,一方银幕就是一方梦幻的世界,他扛着放映机穿梭于乡间,带来的不仅是光影的故事,更是外部世界的窗口与人们对美好生活的想象。这段经历,无疑潜移默化地滋养了他后来法律工作中所需的对人情世故的洞察力。之后在供销社的基层工作,更是让他直接浸染于中国社会最真实、最琐碎也最生动的人际交往与经济活动中,这让他深刻地理解了普通民众的诉求、智慧与无奈。 而仰忠先生人生最华彩的乐章,无疑是在法律领域奏响的。从一位“半路出家”的法律追梦者,最终成长为一名零投诉的资深律师,这条“从律路”的漫长与艰辛,可想而知。它绝非一条平坦的康庄大道,其间必然充满了知识的壁垒、转型的阵痛与职业初期的迷茫。然而,仰忠先生用他的坚韧与“追光精神”,将这段路走得坚实而闪亮。他的人生轨迹,看似是由一系列看似普通的职业身份串联而成,但深入其内里,我们看到的是一种在时代洪流中始终不曾随波逐流的主动选择,一种在任何岗位上都要恪尽职守、发出自身微光的生命态度。他的不凡,并非源于惊天动地的伟业,而是植根于这种将每一步都踏得坚实、让每一段人生都尽力闪光的执着。他是一代人的命运缩影,更是这缩影中一个因自觉、自强而显得格外突出的光辉个体。

《漫漫从律路》最打动我的,并非那些宏大的历史叙事或职业成就,而是流淌在字里行间、贯穿始终的对于生活的深切热爱与对生命中每一份缘分的由衷感恩。仰忠先生用他质朴而深情的笔触,为我们破译了中国普通人家庭的情感密码。 仰忠先生描写父亲,藏些“私房钱”的细节,读来令人鼻酸。这小小的秘密,背后隐藏的或许是一个男人、一个父亲在沉重生活压力下,对一点点个人自由空间的卑微渴望,或是为应对不时之需而偷偷积攒的苦心。这辛酸中,满含着儿子对父亲深沉的理解与怜惜。仰忠先生记录母亲生他时的艰难,笔触回到生命的源头,将一个新生命降临世间的苦痛与希望交织在一起,那是对母爱最本初、最崇高的礼赞。而《母亲的平凡人生》一章,更是将一位中国传统女性勤劳、善良、坚韧、默默奉献的一生刻画得淋漓尽致。她没有轰轰烈烈的事迹,却用日复一日的操劳,编织起了家庭最温暖的港湾。这种爱,是沉默的,却是厚重的,如同我们脚下的大地。 书中《妻子巧手飘鱼香》,描绘妻子巧手烹鱼的温馨场景,是爱情在婚姻生活中最动人的模样。它褪去了激情与浪漫的华服,化为了餐桌上一道可口的菜肴,化为了日常生活中相互扶持、彼此温暖的涓涓细流。《女儿学医求职记》,则是一位父亲眼中深沉的关切与骄傲,是生命与责任在下一代身上的延续与传承。而《忆挚友老祝》等篇章,则展现了超越血缘的友情如何在岁月的酿造下,变得醇厚而珍贵。这些关于亲情、爱情、友情的珍贵记录,使得这本书超越了纯粹的个人史,它记录的是一个时代的风貌,是一代人共同的情感记忆与精神家园。它让我们看到,无论外部世界如何变迁,这些最朴素、最真挚的情感,始终是支撑中国人砥砺前行的核心力。

作为一名律师的回忆,《漫漫从律路》自然不可或缺地展现了仰忠先生的职业画卷。然而,难能可贵的是,仰忠先生呈现给我们的,不仅仅是一个精通法条、能言善辩的法律工匠形象,更是一位将法治精神与深厚人文关怀融为一体的“仁者律师”。 书中通过,《重罪从轻之辩》《高墙内的调解》等真实案例,我们看到了一个专业、尽责的法律人形象。仰忠先生基于事实与法律,为当事人争取最大权益,展现了一名资深律师的职业素养。更令人敬佩的,是他始终保有的那份“为民请命”的情怀。他的目光,常常投向那些身处困境、无助彷徨的普通民众。他理解他们的恐惧,体谅他们的艰辛,并愿意用自己的专业知识为他们擎起一片正义的天空。在他的笔下,法律不再是冰冷刻板的条文集合,而是充满了温度的、能够抚慰伤痛、匡扶正义的利器。 仰忠先生的法律之路,是一条“充满温度的路”。这种温度,源于他对公平正义的不懈追求,更源于他对底层民众命运的真切关怀。他用自己的行动诠释了一个优秀的法律工作者,不仅要有缜密的逻辑思维和精湛的业务能力,更要有一颗悲天悯人的心。他深知,自己所处理的每一个案件,背后都是一个鲜活的人生、一个家庭的悲欢。因此,他的从律路,既是对法律信仰的实践,也是一场漫长的人性修行。这种将理性法则与感性关怀相结合的境界,正是当下社会所亟需和呼唤的法律人形象。

若要以严格的文学批评标准来审视,《漫漫从律路》或许在结构上稍显松散。例如《出行随笔》等章节,与个人成长和职业发展的主线关联性确实不那么紧密,读来偶有枝蔓之感。然而,转念一想,这或许正是回忆录这种文体特有的魅力,或者说,这正是真实人生的本来面貌。我们每一个人的生命历程,何尝是被严格预设好起承转合的剧本?它本就是由一系列或重要或琐碎、或连贯或跳跃的片段拼接而成。那些看似与“主线”无关的旅途见闻、偶然感触,恰恰构成了我们生命中最鲜活、最富个人色彩的注脚。它们如同交响乐中偶尔出现的华彩乐段,虽然游离于主旋律之外,却以其独特的韵味,丰富了整个乐章的表现力。仰忠先生这种不刻意修剪、不强行归拢的书写方式,反而保留了一种原生态的真实与诚恳,让读者感觉不是在阅读一部被精心编排过的“作品”,而是在聆听一位长者毫无保留地、絮絮地讲述他的一生。这种“散淡”,因此成为一种风格,一种忠于生活本真的态度。 《漫漫从律路》是一部值得人们静下心来,细细品读的作品。它没有跌宕起伏的戏剧性情节,没有光芒万丈的英雄主义,但它有一种沉静而持久的力量。它让我们清晰地看到:人生的意义,或许并不在于追求轰轰烈烈的成就,而在于无论在何种境遇下,都能始终保持一颗向前的心,始终不放弃发出自己的微光。仰忠先生用他跨越半个多世纪的坚实步履,深刻地诠释了“追光者”的内涵——他追逐知识之光、职业之光、人性之光,而他自己,也在这个过程中,成为了一束光。 这束光,或许并不耀眼夺目,只是“微光如豆”,但在某些时刻,对于某些人而言,它足以照亮一段崎岖的道路,带来一份笃定的温暖,点燃一丝希望的星火。在这个崇尚速成与成功的时代,仰忠先生的故事是一种温柔的提醒:坚持、善良、热爱与责任,这些最朴素的品质,永远是人类最可宝贵的财富。 感谢仰忠先生,以如此的真诚与勇气,将自己的生命故事慷慨地付诸铅字。这不仅仅是他个人回忆的珍藏,更是馈赠给这个时代、给予每一位读者的一份丰厚的精神礼物。让我们在回望一代人走过的路时,心生敬意;也让我们在审视自身生活时,获得力量。我们期待,更多这样真诚、质朴而深刻的生命故事能够被书写、被看见、被铭记,因为它们共同构成了我们民族坚韧而温暖的精神谱系。(王东方 照片由仰忠提供) |

手机版

手机版