|

当年感了曲中意,终归都是曲中人

——读马举短篇小说《吹塌天》

杨志英

“吹塌天”明小的生活原型,我看见马老师在群里晒过照片。老城尺把高的花栏墙边,席地而坐一个中年男人。骨架很大,草帽压的很低,看不见眉眼,腮帮子上很醒目的勒着一个黑色面罩,臆测那是吹喇叭人用来对抗职业病的装备。那造型倒是酷酷的有一点佐罗的感觉。这人如果站起来应该线条刚硬简单,一如浮雕上的夸父那种上古人物,很男人味。加上一身最朴素的土旧衣衫,就像是古董店里做旧的手串,在被生活强行打压涂抹的泥渍污垢中间,还会倔强地闪烁出几块亮白的肌肉。当然我们知道,他是个瞎子。是个还没出生就被老天爷诅咒的可怜人。这个人间留给他的路很窄,想活下去必定得付出比常人更多的艰辛和苦楚。他还生在大年,是想在这个讨巧的时辰出来,努力不被抛弃。他还叫了个明小,这属于缺啥补啥吧?其实他的世界里,哪里有一丝的光明。

明小很努力的在他能做的行业里做成了传奇。或许老天爷不喜欢他也就在这里,这种人要是有眼睛,还不翻了天?这就所谓的天妒英才,太有心了。他一支喇叭能把一首哀乐吹到草木含悲天雷滚滚倾盆雨下。所以得了艺名“吹塌天”。他聪颖仁义,十二三岁拜师,三年时间就学到了师父全部家底,却依然踏踏实实跟着鼓匠班服役,报答师父的栽培之恩;他忠厚谦和,在师父想委托重任把鼓匠班子交给他的时候谦让师兄,在师父的逼迫下比武胜出,才让师兄心服口服;他还惜老怜贫朴实善良,推了有钱人家的大单不去吹,而是独自去了山里,帮一个新寡的穷妇人圆了丈夫的遗愿。也就是这一声独奏,吹出悲风十里,叫出了“吹塌天”的艺名,也成就了他后半生的幸福。他的善行感动了这主家母子,帮他们度过人生苦难。要知道,这个没有眼睛的男人是他行业里的巅峰,一支喇叭足以撑起一个家。

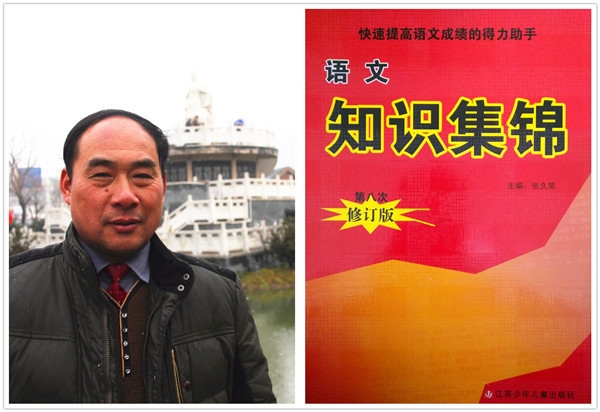

《吹塌天》虽是一篇短篇小说,但是感觉马举老师把太多的善意加在明小身上。其实哪一个作家塑造的人物里面能没有自己的影子?马老师在做事情上面也是一个明小一样的狠人。我不知道他花多少功夫潜心笔耕,只看见他用一年时间做到把写作风格从原来质朴朴的山药蛋风和老练达观的民国风之间自由切换。我们看见他种黄瓜,看见他写小说,看见他灯下喝糊糊,看见他群里拉闲呱。看见他睹尽人世繁华后转身乡间俯身笔墨,写你写我写岁华。我不说他正能量,只是他固执的抛却盲艺人普遍的悲苦命运,给明小安排了完美的结局——和老伴一起搬到城里安度晚年,日子平静幸福。临结尾明小一首欢快激昂的《喜荣归》,给读者悬着的心来了一丝安慰。也扣合了繁荣向上的时代节拍。窃以为作家作为一个能够影响社会思潮和观点的公众人物,始终以饱含深情的笔墨诠释真善美也是一种使命,而不仅仅是暴露和鞭挞。好了,打住。再多崴菜,就应了我们登老师的话: 你又着相了。

最后还是要预祝马老师的写作之路深长广远登峰造极。以五彩之笔,记录万象人间!

|

手机版

手机版